老电影放映机。

没有老电影的日子里,他们用友谊的聚会缀连起往日的欢乐时光。言笑晏晏时,他们也会惆怅地说一句:“40年前到处受欢迎的场景,再也不会回来了。”

他们是镇海第一批乡村电影放映员,目前平均年龄近70岁。入行时间有早晚,退行时间大致相同。从几十个人的队伍,到目前聚会者不过十余名,他们见证了老镇海一段过去的好时光。

老放映员聚会。

聚会牵出电影往事

8月30日,肆虐的秋老虎在镇海营造出令人难耐的高温。位于招宝山街道车站路162号的新电技术设备店铺内,71岁的王福增摆弄着一架电影放映设备:长江F16MM电影放映机。他利落地码上胶片,转动两个轮子,胶片转动起来。虽然眼前的空白墙面上什么也没有,但王福增自动脑补出了画面:女画家赵欣在神女峰上写生,突然她发现两名青年在悬崖边斗殴,便连忙跑去报案……这是老电影《神女峰上的迷雾》开场的场景。

胶片其实早已不能播放了。

王福增一面摆弄设备,一面叨咕着:“水准备好了,风扇开起来了,那些个老哥们咋还不来?”这些老哥们,指的便是当天准备来聚会的镇海老电影放映队旧同事们:66岁的傅伟民,原属汶溪电影放映队;77岁的郭小康,原属湾塘电影放映队;63岁的姚旭明,原属长石电影放映队;70岁的柯国强,原属庄市电影放映队;王福增则是原河头电影放映队的。目前,镇海大约有十余名老电影放映员,会不定期举办聚会,聊聊过往的好时光。

电影是个时髦娱乐行业。1913年12月,上海成立中国自办的第一家电影制片公司“新民公司”。50年后,即1963年,镇海正式成立了一个单位:镇海电影管理站。为此,当地招募一批20岁出头的年轻人,先后加入乡村电影队,兢兢业业扎根基层,一个村接一个村巡回播放电影。1979年,电影管理站升格为镇海县电影公司,同年,镇海城河路上落成建筑面积2341平方米的镇海电影院。作为当时最大最气派的影院,常有学校组织学生去观影、写作文,把它作为一处人文地标。1985年10月镇海撤县建区后,电影公司改名宁波市电影公司镇海、北仑管理站。

对于乡村放映员来说,他们把最好的青春年华都给了电影事业。鼎盛时期,镇海老公社电影放映员有80来名。王福增回忆,刚入职时,恰逢镇海电影行业黄金时光。尤其是在农村,群众争抢看电影。无论走到哪里,电影放映员和他们携带的一整套设备,都是当之无愧的出街网红,随随便便就能引发一阵轰动。

好时光总是走得很快。随着娱乐生活多样化,群众的业余生活也丰富起来了。慢慢地,下乡放电影也从争抢演变为放映员根据排片,主动上门去放。即使这样,依然观众式微。上世纪90年代,电影放映员渐渐开始自谋职业,自谋出路。

算起来,这个职业不过火了20来年。

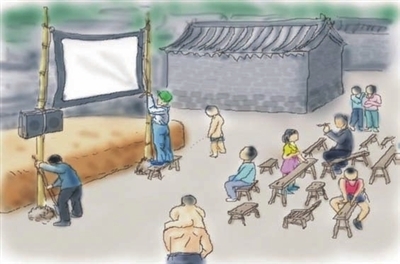

乡村露天电影。(资料图片)

放映员的激情岁月

聚会者陆续到来,回忆还在进行着。围绕着那台老长江电影放映机,老伙计们你一手我一脚操作起来。对于他们来说,这种感觉尤其亲切、熟稔。

在镇海电影放映史上,先后使用过三种设备:光线很暗的老长江电影机是第一代。后来,从柴油发电机慢慢切换到干光机、散光机,影片亮度增强,观影效果更好。

当年在河头公社,王福增总是乘坐摇橹船,携带近300公斤重的柴油机下村。到了公社后,有专人前来“接机”,拿设备。农村电影放映员的受欢迎程度,不亚于一名有知名度的电影演员。等他骑着自行车行进在田埂上时,会有孩童追在身边,不停地喊:“叮铃铃来了。”叮铃铃是指放映员按动自行车铃发出的声音。

下乡放映,做完一切准备工作后,有一个心照不宣的福利:请吃饭。菜不过尔尔,花生老酒一碟鱼,重要的是一份心意。

那个年代,放映员吃香,因为要下乡,出行所用的自行车由公家提供,个人办些事“很有情面”。按照规定,有人请吃晚饭可以,但需交半斤粮票、两角钱菜金。当时物价虽低,但两角钱也吃不到一顿有肉有酒的晚餐。且吃饭时,村干部均会作陪。慢慢地,付费改为了优惠价,有时甚至可以免单。

在放映过程中,还有人不停递烟过来。小贩们则不时会送上瓜子、棒冰,为的是打听第二天的放映地点。等到放映结束,群众自发过来帮忙收拾电线、银幕,然后放入仓库。

之后,还有一个保留项目,是有人请放映员吃夜点心,可能是一碗炒年糕,也可能是一碗菜泡饭。尤其是冬天,热气腾腾吃上一碗,驱散了寒意。

镇海先后有过四次观影小高潮,分别是由战争片、武术动作片、爱情片、经典古装戏剧片带来的。

1982年,由李连杰主演的《少林寺》一上映就火遍了大江南北。人们奔走相告,本村看了一场又追着去邻村再看一场。片中插曲《牧羊曲》人人传唱,成为影视经典插曲。

镇海农村很多中老年人喜欢《红楼梦》《碧玉簪》等经典越剧片。放映时,很多人虽已多次观看,依然热情不改,各村请求放映的电话不绝。放映员盛情难却,想出办法,一晚奔波两个村先后放映,叫“跑片”。尽管要等数小时,观众却毫无怨言。

没有经历过那个年代的人觉得这种情景不可思议:上一场尚未结束,下一个村早就派人带着稻绳扁担等候在侧,电影一结束立刻收拾放映设备赶往下一个放映点,焦急等待的人们看到放映员的到来欢声雷动。这是当年乡村露天电影的一道独特风景。

百里挑一的文艺人才

“放映前,我开言,今朝勿讲啥东西,讲一讲糊里糊涂吴阿二。吴阿二,今年年纪五十二,对勤俭节约不注意……老朋新友旧邻居,三十六桌酒席全部给你来坐遍……”坐在凳子上,燃起一支烟,傅伟民一下子找到了感觉,一口气背出了当年创作的近千字顺口溜。这是当年宣传提倡“勤俭节约”精神时,他根据村里听到的一个故事创作改编的。过了这么多年,当时的一字一句仍然朗朗上口。老伙伴们纷纷叫好,为他鼓掌。

傅伟民于1974年9月在汶溪公社担任电影放映员,同时兼任乡村邮递员一职。在同伴们口中,他会写、会当众演讲、会表演说唱、会画海报,还能拉二胡、吹笛子,多才多艺。

“最早的电影放映员都要身兼数职的。”傅伟民说,这个行业是香饽饽,能选中的人都是百里挑一的文艺人才。在农村放电影时,一般正片之前会放幻灯片、宣传片等,并进行宣讲,这个任务往往由放映员一肩挑。

上个世纪70年代末80年代初,电影放映员们各显神通:用玻璃片画插画,放幻灯片;在放映现场用扩音机讲顺口溜、唱莲花落;还有放映员敲铜锣、唱越剧等。所有的歌词都是现编现唱,根据上级领导布置的内容即兴创作。以如今的眼光看来,一名乡村放映员,就是一支流动的文艺宣传队。走到哪,把文化宣传带到哪里。

傅伟民顺口溜背得热闹,姚旭明也拉开架势,有模有样地来上一段小快板。他说,自己当年创作的小快板,结合基层宣传要求,包括了好人好事、节约粮食、婚事简办等内容,现编现唱。十多个小段子,共计几百句话,带着嘎嘣脆的宁波口音,有节奏地从口中掉落出来,趣味盎然。

在电影放映员的时代里,一名年轻人如果被选中入行,是十分荣耀的事。姚旭明回忆,当年有四大吃香职业,分别是赤脚医生、代课教师、电影放映员、乡村广播员。这些都是上级领导部门从基层挑选较有才华的人担任的。

“日里荡荡,晚上一场。”外界这样形容电影放映员的职业生涯。但是,只有在行业里摸爬滚打过的人才知道,下乡放映,除了表面的风光,还有风吹雨淋带来的膝盖疼、肩膀受重压的痛,叫“膝盖吃风头,肩膀背露水”,以及文艺创作的艰辛,偷偷练技艺的不易。

老电影宣传海报。(资料图片)

那些年看过的露天电影

“各位社员们,各位社员们,今天晚上村打谷场放映电影《渡江侦察记》……”炎炎夏日,在田里劳作的庄市公社生产大队村民,听到村口广播传出的消息时沸腾了。“晚上有电影看了,记得来呀。”他们奔走相告。

庄市公社放映员柯国强回忆起当年的情景时,记忆犹新。

庄市公社电影放映队成立于1977年5月,直属公社党委管理,业务上归镇海县电影公司(当时称镇海电影管理站)管理。

当时庄市公社总面积约27平方公里,下辖29个生产大队,看电影是农村唯一的文化活动,庞大的需求,导致公社电影放映队放映场次供不应求。受刮风下雨停电等因素影响,每个大队月均轮不到一场。柯国强根据实际情况间隔放映,处于中间村落位置的民众就近观看。

上个世纪70年代末,银幕出现最多的电影为三战,即《南征北战》《地道战》《地雷战》。还有几部前苏联译制片:《列宁在十月》《列宁在1918》。群众百看不厌,津津乐道,放映队所到之处,村巷空户。后来,新拍的故事片陆续上映,民众看电影的热情越发高涨。柯国强至今还能说出当时热映的故事片名称:《405谋杀案》《爱情啊,你姓什么》《巴山夜雨》《丹凤朝阳》《第二次握手》《春从何来》等。

夜幕低垂,电影放映场地的闹猛,只有过年能相比。三里五村的人们结伴而来,长凳、竹椅放到晒场中间,尽量多占几个好位置。小孩子欢呼雀跃,卖瓜子、甘蔗、棒冰的小贩闻讯而来。

一般,柯国强会骑着自行车到放映场地,设备则由生产大队早早派人从上一村挑来。等电影正式放映,晒谷场上人山人海,迟到者只能席地坐在银幕后面观看,又称“看翻背电影”或“听电影。”放着放着,年幼的孩子熬不住,困顿睡去。父母把他(她)抱在怀里轻轻摇着,自己也不舍得回家。

2000年之后,露天电影消失在人们的视野中。最近几年,文化部门偶尔也会派人到社区、乡村放映露天电影,但相比当年的情景已是不可同日而语。