“商业大王”张济民:创业勇追梦 书写传奇

《梦的追求——张济民传》。

2005年,张济民先生及夫人在王家桥老家同乡亲们话家常。

2017年6月9日清晨7时,有一位老人在睡眠中平静辞世,享年98岁。

他,是一代宁波帮“商业大王”张济民先生。

张济民,男,汉族,1920年6月2日出生,原籍镇海贵驷王家桥。

他从小听着宁波帮前辈赤手空拳、抓住机遇而称雄上海滩的发迹史,于是年纪轻轻就出国闯天下。十五岁下南洋,二十九岁赴日创业,五十岁迁居美国开辟新天地。

他成功了。在日本,他创办的日独药品株式会社是日本最大的华人企业;他用日文撰写的《我的经营观》成为当时经营管理的教科书;在美国,他手抄《美国税法大全》,闯过了语言、税法关;他创办西湖投资公司,成为旧金山“湾区首富”。

作为炎黄子孙,尽管少小离家,他的爱国心却老而弥坚。在祖国改革开放之后,张济民又怀着报效祖国的赤诚,投资内蒙古包头以支持西部大开发。

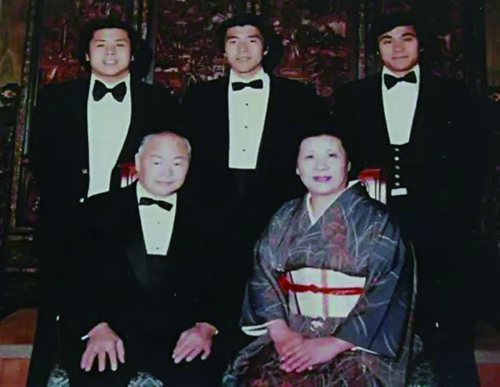

张济民与夫人。

少年闯荡南洋

张济民原籍镇海贵驷王家桥,父亲是旅沪“宁波帮”,在上海城隍庙附近开一家小小的土产行,专营四川榨菜。1920年6月2日(农历四月十六),张济民来到人世,是家中长子,但只上了5年小学,就被迫在店里学生意了,因为父亲觉得小孩子稍能读、写就足够了,再往上进修是没有必要的。

然而,张济民偏偏是个好学要强的人,并已接触到当时流行的革命思想,对父亲不让他读书的封建意识十分不满,乃于1935年,怀着“好男儿志在四方”的理想,独自一人,乘轮船远赴新加坡,随身只带着20瓮榨菜——这是父亲交给他外出创业的全部资本。

张济民所以选择新加坡,是因为当地的一些广东商人来采购榨菜时,表现得豪爽大方,他以为可以投靠。殊不知一旦去了,全不是那么回事。而新加坡又是英国殖民地,华人往往是作为“猪仔”运过去的,地位最低,命运最惨。他举目无亲,语言不通,带来的本钱转眼花光,却找不到一个谋生的职业,常常饿得实在没法,就趴在河边骨碌骨碌喝上一肚子的河水。他后来说过:“我15岁到外国去,不认识人也没有钱,只有靠自己奋斗。那时我就像一匹马,后面好像有一把火将要烧到尾巴,想不跑也不行,我常常不知道自己究竟做得对不对,什么能填饱肚子就做什么。”这匹孤独的马,就这样饥肠辘辘地在新加坡、菲律宾等地乱跑……”

张济民一家合影。

赴日寻找商机

第二次世界大战结束后,日本由于战败,其经济进入最萧条的时期,通货膨胀,物资奇缺,在黑市上买根缝衣针都十分困难。这时,备尝艰辛、渐有起色的张济民,已在香港办了一家大华贸易公司,他认为,极度的贫困中往往蕴含着难得的机遇,于是转而前往日本寻找商机。这次的本钱是2万美元。

先是同台湾和祖国大陆做了几笔大生意,后来他发现,战败的日本到处都是伤兵,药品非常紧张,于是他决定改行,创办了日独药品株式会社,主要是代理德国先灵药业公司的药品。但当时的日本人尽管战败了,却始终从骨子里歧视中国人,因此,创业之初,事事处处都会遭遇意想不到的麻烦。有些竞争对手,干脆去责骂购买日独药品的医生:你为什么不用自己人的药而买支那人的?其经营之困难由此可见一斑。

张济民不懂医药,也不懂日语,为了生存和发展,他以坚韧不拔的毅力拼命学习。他对自己的要求很高:懂一件事,只能填饱肚子;要精,才能赚钱!他每天读9份报纸,听2小时的广播,学日语,学业务,了解政治经济动态,研究医药行情趋势以及经营之道,终于独树一帜,成就斐然。

他后来说:“我在日本所经营的公司,在当地华人公司中相信是最大的一家。我的公司拥有雇员1000人(创办时只有3人),总公司与分公司共33处。根据日本最具权威经济刊物《东京经济新闻》与《FORTUNE》杂志的统计,以申报缴税的利润计,在当地营业的所有外国人企业中,公司多年来名列第20至40名内。我的母公司在全世界的大公司中,以销售金额计,名列第530名左右。从这点观察,我所经营的公司是相当先进的”。

2005年张济民来镇海,坐在轮椅上畅谈重返家乡的感受。

美国二次创业

1973年,事业上如日中天的张济民,却悄然移居美国了。当时许多人大惑不解,而答案竟是“为了孩子们!”这位始终不入日本籍的中国人说:“我当时已经意识到,虽然自己在日本赚了一些钱,但是孩子们却没有出息,因为日本非常歧视中国人。我也看到一些华人朋友到美国后,小孩子都可以进入最好的学校深造。我自己的一个遗憾,就是没有受过完整的教育。我不能让自己的后代也遭到同样的不幸。这就是促使我到美国来的原因。”他是带着2000万美元离开日本的,还留下了一批不动产请人管理着,其财产比刚来日本时增加了1000倍。这在排外风气极浓的日本,实在是个奇迹。

当时,张济民早已过了“知天命”的年龄,作为千万富翁,完全可以舒舒服服在美国当寓公,但他却选择了二次创业的道路,并且再度向自己挑战,不搞医药而投资房地产业。

他的英文程度很差,也不懂美国税法,做生意简直是狗咬刺猬,无从下口。于是,他想出了一个“傻瓜”式的学习方法——从头到尾抄写厚达一英寸的《美国税法大全》,边查生字边读内容,既学习英文又研究税法。一开始他自我规定每天抄一页,后来越抄越熟练,把预定一年的工作量,只用了一半时间就完成了。没想到这个“笨”办法还真管用,他抄完一遍,就懂了一半,于是他埋头再抄一遍,结果,对于英文和税法都了解得八九不离十,可以应付了。后来,他又不断增加新知,俨然成了税法专家。

1974年,张济民以1100万美元现金买下北加州帝利市(Daly City)的西湖购物中心,开始了他的房地产事业。

他所以涉足这项并不熟悉的领域,本来只为了省税,但他的运气很好,加州的房地产行情,此后一直看涨,从而促使他全力投入,逐步从单纯的地产投资过渡到经营管理,最后达到全面的地产开发。20多年中,他的产品增长了20几倍,拥有购物中心、公寓、老人院和办公大楼等不同形式的产业,建立起一个颇具影响的地产王国。其中最大的购物中心有建筑物60多万平方英尺,可停车2600辆;最大的出租公寓有354个单位,占地20多英亩;最大的办公楼建筑面积40万平方英尺,可停车750辆,美国参议员范因斯坦夫人等政要名流的办公室,均设在他所属的办公大楼内。

张济民与长子张惠中。

成功自有秘诀

张济民海外经商数十年,他的成功秘诀,首先在于以人为本的经营思想。他特别强调,企业管理的关键就是人的管理,与物资投入相比,劳动力是生产过程所有投入要素中最具主动性的,所以要把做人的工作放在比做生意更重要的首位。

其次,他的成功秘诀在于数十年如一日的刻苦勤奋。他年届耄耋时,西湖公司副总经理雷香玲女士还曾向人“诉苦”,说是跟着张济民出差实在很辛苦,“你知道吗?他现在的工作日程是早七晚十一,我们年轻人都受不了。”而他正是凭借这惊人的勤奋,很快熟悉原先陌生的业务,并且总结出一整套经验。

张济民的诸多产业中,成长得最快的是老人公寓。美国中高档老人公寓的经营者,多半亏本,甚至倒闭,因为老人体弱,行动不便,一座200个单位的公寓,其管理人员往往多达数十人,致使管理费用入不敷出,难免破产。而张济民以其独特的经营方式,亲自培训,并且开源节流,结果,管理人员比原来减少三分之一,效率却反而更高,很快就达到扭亏为盈。

在吸引房客上,他说:“老人公寓是老人最后的家,一定要让他们有安全感、信任感,心情舒畅才行”。因此,他告诫行销人员不可操之过急。据他的经验,从接触客户到与之建立友谊、取得信任,使客户高高兴兴地住进来,平均要花两年左右的时间。公寓按欧美式风格设计——有豪华的大厅、健身房、游艺室、游泳池等,整体规格达三星或四星级旅馆的标准,并有专人专车送老人去医院康复中心或外出购物,所以颇受中等收入的美国老人的青睐,被美国建筑商会评为“最佳退休社区”。

始终牵挂祖国

张济民身为美国华人“房地产大王”和旧金山“湾区首富”,却从未忘记生他养他的故土,每当提起,他不说“中国”,也不用“国内”,而只用一个词——“祖国”。他曾语重心长地说过:“我在国外四十余年,最感到痛苦的,不是没受过高等教育或没有足够的金钱,而是没有得到自己国家的保护。从前,祖国处于半殖民地状况,我们到处受人欺负。要摆脱这种处境,一定要有祖国的保护。因此,我必须为祖国多做贡献,同时也保障自己。现在祖国强大了,我们在海外的中国人也不再被人欺负,所以对祖国永远铭记在心!”

中美建交后,中国在旧金山设立了总领事馆。张济民为了支持总领事馆的工作,顶住巨大压力,和几位爱国侨领共同发起组建美国华商总会,并且出任第一任会长。他经常承担来访的中国国家领导人和代表团的接待工作,而且事必躬亲,把一位海外赤子的深情倾注在每一个细节中。接着,新中国教育基金会成立时,他又当选为首任主席,慷慨解囊,无私地资助了众多的赴美学者及留学生。

1982年,他创办了美国华声电视台,每天定时播放中文节目,向华人社会宣扬中国文化,报道中国经济建设情况。1992年,我国华东地区遭受了百年未遇的大水灾,华声电视台特赶制出大量专题节目,连续播放,为华东灾区筹集了救济款。许多人很不理解他为什么要耗费巨资办华声电视台,认为太得不偿失。张济民表示:我创办华声电视台不为名利,就是为了迅速报道祖国经济建设及家乡情况,让华侨华裔更多了解中国,让成千上万华侨一道投入建设祖国的行列。

1999年“华声”退出历史舞台时,它已完成了它的历史使命——为在美华侨提供一个窗口,让他们了解、关心中国大陆的发展状况。

20世纪90年代初,张济民在公司驻上海办事处偶然听人提到,内蒙古包头市附近有丰富的稀土矿藏,可是当地经济很落后,许多工厂都办不下去了。他一听就动了心,因为邓小平的名言“中东有石油,中国有稀土”,他耳熟能详。而且,外商在内地投资办厂虽然多得不计其数,但最需要投资的塞北大地上却寥若晨星。于是他不辞辛劳,前去考察,结果兴办了华西稀土冶炼有限公司,并亲自出任董事长。他在内蒙古先后投入近4亿元人民币,兴办合资企业13家,涉及工业、农业、商业、服务业、建筑业、养殖业等领域,解决就业人员近3000人。