今日关注:镇海——海丝之路起碇港

镇海的5月,天气渐渐热起来了,80岁高龄的洪余庆老人却穿着西装,陪着海防官兵参观海丝文化景点万斛神舟。万斛神舟、利涉道头、航济亭……这些是镇海作为海上丝绸之路起碇港的历史符号。文保老人洪余庆多年来奔走在海丝文化研究的路上,镇海与海丝文化相关的几个点,都装在了他的心中。

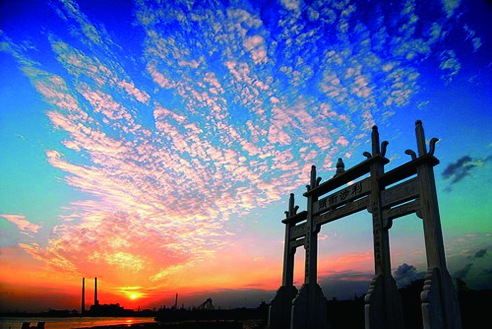

海上丝绸之路起碇港景点。(资料图片)

全球瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛在北京落下帷幕,国家主席习近平在开幕式上发表主旨演讲,向全世界听众全面阐述“一带一路”倡议。

一带一路指丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路。在广义的丝绸之路定义中,它包含陆上丝绸之路和海上丝绸之路。习近平主席向全世界讲述,宁波、泉州、广州、 北海、科伦坡等地的古港,就是见证这段历史的“活化石”。

镇海,是古代“海上丝绸之路”的起碇港,更是宁波海上丝绸之路历史文化的重要组成部分。在镇海,被誉为海丝文化“活化石”的遗存有利涉道头、市舶司、航济亭、一鑑池、招宝山船场、镇海中学宋朝文人摩崖石刻、招宝山南山麓梵文摩崖石刻等。它们的故事,让我们溯源寻找。

利涉道头景点。(资料图片)

利涉道头往事悠悠

97岁的任根德戴着一副600度的近视眼镜,看起来就像个老学究。

上世纪80年代,镇海县政府组织人员编写1990年版《镇海县志》。任根德经历过抗日战争,当过文书,熟悉地方人文掌故。他自告奋勇,来到《镇海县志》编撰委员会,毛遂自荐做了一名助编,成为一名热心地方文化保护事业的志愿者。他与严水孚、洪余庆一起,为镇海海丝文化研究投入了大量的精力与心血。

任根德研究最透的,便是镇海甬江边的古码头。“石道头渡、拦江浦道头渡、邵家道头渡、薛家道头渡等,你想象不到,短短几百米长的岸线上,分布着20多个渡口、道头。”任根德说,所有的渡口道头遗址,他都一一走过。也采访了大量熟悉典故的老人,做了精心记录。当然,这中间他最为熟悉的便是利涉道头。

潮起潮涌,江水冲刷着重建后的利涉道头停泊埠。10多米长的停泊埠采用九弯弄拆迁的旧石料制成,仿造宋代道头的式样延伸入水。不远处的岸边矗立着一座古牌坊,汉玉白石雕成,四柱三门平式两檐,上面镌刻“利涉道头”四个大字。这便是宁波文史专家称誉的“明州第一道头”,也是宋代宁波历史上最有名的一座道头。

利涉道头推测建造时间为北宋元丰年间(公元1078年—1085年),早于航济亭建造。道头名称与船场制造成的“鼎新利涉怀远康济神舟”船名相同。利涉二字有“顺利渡河(海)”的意思。根据《宝庆四明志》“县治图”图标,利涉道头确切的位置在梓荫山东南角江边。所有《宝庆四明志》的附图中,标有道头名称、位置的,只有这一处,可见利涉道头的重要性。

它是宁波有史以来最早有文献记载的一座大型道头。宋宣和五年(公元1123年),宋徽宗命“招宝山船场”建造两艘豪华“神舟”,出使高丽,利涉道头成为神舟专用道头,旁建利涉亭。2003年,利涉道头重建工程完工。

万斛神舟。(资料图片)

万斛神舟与招宝山船场

“万斛神舟的船骨、船身、艉舷弧和主桅等工艺,在世界上都属当时之最。”90岁的文保老人严水孚最感兴趣的便是脱胎于诸多史料记载的万斛神舟。从查找资料、复原船貌到用钢笔绘制万斛神舟,老人说自己是一名不折不扣的神舟迷。

在古代计量单位中,十斗为一斛。据造船专家计算,镇海“万斛神舟”载重量可以达到240吨,是北宋期间镇海招宝山下造船场建造的我国最大官船之一。

“海上丝绸之路”的开通、发展,取决于造船与航海业的发展水平。唐朝时期,明州(宁波)在东亚文化圈中造船、航海水平已相当成熟。《宋史·高丽传》《宝庆四明志》均载:“万斛神舟造于明州”。北宋时,明州成为全国11处官营造船场之一,同时又是朝廷指定打造专供遣使出国大海船定点造船场,造船技术曾一度为全国之冠、世界领先。公元1123年,宋徽宗在招宝山下造的两艘“万斛神舟”,正式从三江口码头启程。宋朝使节在这里登船,驶往友好邻邦高丽。

关于明州造船场的地址,国内文史界一度有过争议,镇海文史研究人员对船场进行了考证。文史爱好者严水孚曾多次参加明州造船场地址研究研讨会,他介绍了研讨会上的结论:宋代明州境域包括定海(即今镇海、舟山)、象山、奉化、鄞县、慈溪等地,除定海以外,其他县市都没有官办船场。宁波市区有一小型官办船场,名“姚江南岸船场”。宁波考古专家林士民教授对姚江南岸船场(位于今战船街旁)作了大量研究。他确认,姚江南岸船场以造小型战船为主,没有能力建造巨大神舟。这一说法的依据是,清徐兆昺著《四明谈助》记载,姚江南岸船场监官晁景迂,接待部使者回答造船一事时,回答说,“船得木乃成,木非钱不可致,今无钱致木,则无船适宜。”

中国历史博物馆研究员、中国一级古船研究专家王冠倬所著《中国古船图谱》中写道:“宋神宗与宋徽宗令明州造的四只‘神舟’均造于招宝山,六艘‘客舟’雇自明州。”《四明谈助·招宝山铁符》记载:“政和七年(公元1117年)四月,楼异造画舫百舵(即龙舟百艘)置海口(即招宝山下),专备高丽使臣之用。又造二乘舟(即神舟),锦帆朱髹,威辉若神,投铁符于招宝山之海中以镇之”。两艘神舟的名称,据记载为“凌虚致远”“凌飞顺济”。

不过,关于招宝山船场的确切地点,目前仍有争论。

2008年年初,为促进和推动申报宁波海上丝绸之路世界文化遗产,镇海区开工建设万斛神舟仿古船。按“仿宋似宋”为原则建造。仿古船结合浙东地区渔船特点,经中国造船工程学会多位古船专家多次论证,于2008年12月31日落成,停放在沿江景观带。

悠悠的江风吹来,路过的行人把目光投向万斛神舟,乌黑的船身,绿色的船腰,35米高主桅,别具特色的船体建筑,莫不令人啧啧称奇。介绍这里时,严水孚走得格外慢些,他投向神舟的目光十分悠远,他说,当年翻阅宋《宣和奉使高丽图经》,上面记载:“是夜,洋中不可住维,视星斗前进,若晦暝,则用浮南指针。”这是目前世界上关于使用指南针于航海的最早记录,也说明镇海神舟是世界上最早使用浮南指针(指南针)的船只。

航济亭景点。(陈饰 摄)

外交场所航济亭

今天,我们走在沿江景观带,可以看到一座仿宋屋舍:航济亭。航济亭的墙壁上刻着一些图画,记录了它曾经的往事。作为历史上实际存在50多年的外国使节接待处,其实它的原址在招宝山街道南大街与城河路交叉口。

镇海文化部门在航济亭原址处树立了一块石头书,同去的文史老人郑毓岚讲述,航济亭建造年代为宋元丰元年(公元1078年)。朝廷派遣安焘、陈睦乘坐万斛大船,从镇海起航出使高丽。县城东南特建航济亭,作为高丽使者往返迎送赐宴之地。

建造航济亭之前,有史可考的便是唐大中元年(公元847年)六月,明州海商张支信等37人,乘船从镇海起碇出海贸易。三日后抵达日本肥前值嘉岛(今五岛列岛)。此后七十余年间,不断有中国商人从镇海东渡日本从事贸易,有据可查的有30多次。

到了北宋淳化三年(公元992年),两浙市舶司从杭州迁到镇海,专管海商贸易。凡大食(阿拉伯)、阇婆(印尼)、占城(越南南部)、真里富(柬埔寨)等海外诸国通商,都经镇海口至明州交易。渐渐地,镇海成为一个异常繁忙的港口。

据《高丽史》统计, 航济亭存世50多年间,共接待高丽使团14次、宋使4次。它大大促进了“海上丝绸之路”的发展,为中国对外贸易的繁荣作出了贡献。

南宋建炎四年(公元1130年),航济亭被入侵的金兵付之一炬。1984年镇海建造百货大楼时,工地出土古代海船残体,引起社会关注。

一鑑池局部。(陈饰 摄)

一鑑池为海船供水

位于招宝山街道城东社区的一鑑池,外形是一个不规则的梯形池子。5月18日上午,记者走到中山路东头,在绿树掩映之下,见到一鑑池。池边石护栏有些年头,点缀着几许青苔。

很多市民以为一鑑池年龄不过百多岁,实际上它已历经千年风雨。根据记载,五代开平年间(公元907—公元910年)筑定海县城时,一鑑池就有了,当时它的名字叫东泉池。《四明宝庆志》记载,“东泉池,在县东。泉有二脉,其东之脉咸,其西之脉甘。甘泉常盈,虽遇干旱不耗竭。咸者多涸,有时而出,味未尝杂。”

宋代时,一鑑池“广二十余丈,其长居广之半,其深得长四分之一。”换算成现代计量方法为长约60米,长约30米,深约15米,可蓄水千吨。南宋时期,镇海县城有五六万人。文史人员推测,巨大的蓄水池除了为居民生活提供用水外,与海船取水有关。海船装水量大,要快速、便捷。史书记载池东百米便是远航起点利涉道头,因此,一鑑池是最佳送水上船地点。它也成为海上丝绸之路的其中一处遗址。

海丝与“妈祖”文化

早在2000年初,宁波“海上丝绸之路”研究人员从《镇海光绪县志》《镇海民国县志》《四明谈助》等史料记载中发现,在民间被推崇备至的妈祖,她的首次封神地在镇海。这一研究成果已获得国内有关专家认可。

自宋元以来,随着以“海上丝路”为主要载体的海外贸易和旅游文化的发展,妈祖信仰也伴随着漂洋过海的华侨、海员和航海传到世界各地,妈祖成了颇具世界影响的海神。

据记载,民国年间,镇海曾有15处妈祖庙,当时称为天后宫(庙),它们分布在原镇海县小港竺山、威远城望海楼、郭巨北门村等地。虽现存遗迹已不可考,但从一个侧面反映了妈祖文化曾在镇海颇为盛行。

洪余庆一直坚持做镇海海上丝绸之路文化研究。他在民国《镇海县志》“庙坛”篇中发现这么一段话:“宣和五年,给事中路允迪以八舟使高丽。风溺其七,独允迪舟见神女。降于樯而免事,闻于朝赐庙额曰顺济。”

史料记载,宋宣和五年(公元1123年),宋徽宗派人在镇海招宝山脚下建造了两艘“万斛大船”。同年5月24日,共8艘大船一起从镇海起碇出使高丽,7月30日满载高丽国王赠送的珍宝和大量货物返航。途中船遇大风巨浪,“八舟七溺”,唯有路允迪乘坐的神舟在危难之中见到半空中有一朱衣女子端坐桅间,瞬即风平浪静,终于平安脱险。路允迪返回奏明朝廷,宋徽宗下诏封该女子为“灵应夫人”(妈祖),并赐“顺济”匾额。这就意味着,妈祖从此从民间信仰登上神坛。

而在这之前,有大量专著、学术论文都承认诏赐“顺济”庙额一事,但都没有提及出使详细情况和封神的具体地址。民国《镇海县志》中提到的这段话,为考证妈祖封神始发地提供依据。另据洪余庆研究史料发现,“顺济”也是宋元丰元年(公元1078年)招宝山船场建造的一艘万斛大船的船名。

为求证“妈祖封神,源于镇海”,镇海海丝文化研究人员赶往北京,拜会了南开大学妈祖文化专家吕露露教授和北京大学东方系教授陈炎。与此同时,镇海区文化部门接到了澳门一家妈祖研究团体的来电,提出要就此专程来镇海考察。

2006年底,镇海召开了北宋神舟综合评审会。会上,陈炎教授肯定了洪余庆的发现。陈炎说,“顺济”二字源于第一次打造出使高丽的“灵飞顺济神舟”,船名中的“顺济”二字,也取于“东海助神孚圣广威济王庙”中的“顺”和“济”(详见《四明宝庆志》及光绪《镇海县志》民国《镇海县志》),这是妈祖从民间信仰到第一次正式封神的最早文献记载。

受陈炎肯定,洪余庆将自己的研究发现写成论文《论宋徽宗赐额顺济的历史意义》。他在论文中提到,妈祖是民间传说中的海上航行安全圣母,也是联系澳门、台湾和大陆的一条纽带,镇海应重视妈祖封神发源地的重大文化价值。

作为国内第一个提出“海上丝绸之路”的专家,陈炎还与中国古船研究专家、海军少将郑明对镇海这一发现做了进一步考证。