镇海人竺银康:心系家乡 此心如故

对竺银康来说,工作和生活密不可分,逛街、吃饭也想着工作,行程单上活动紧凑,惯于奔波行走。

对于生活和工作合二为一的人来说,人生最大的成就感往往也来自工作,竺银康如是。他,白手起家,亲手拼凑起一块幅员辽阔的商业版图,从塑胶业起家,涉足服装、房地产等多个行业,在赢得世人尊重之后,又心系家乡,追根溯源,此心如故。他总说,侬对别人好,别人也会对侬好。君子以厚德载物。

幼年颠沛亲历海难 艰难中挣扎求生存

正如卡尔维诺所说,生命的沉重必须以轻盈的姿态来承担。在跨越了沉重的童年后,竺银康谈及往事时,始终以轻盈的姿态和佛家涅槃般的智慧与自己和平共处,与曾经苦难的人生和解,正如他所言,“事情都是会过去的。”

竺银康,1932年出生在宁波镇海。爷爷是个老生意人,在镇海经营一家竹匠工厂,以制作淘箩、篾席等竹器制品谋生。父亲竺鸿生在上海的一家船公司工作。从小,竺银康就跟母亲生活,无忧无虑长至七岁,也在附近的小学读书。然而,国内紧张的战局还是影响到了这个浙东小镇。

日本人的炮火打破了竺银康一家人平静的生活。1937年的一个夜晚,年轻的母亲和上了年纪的爷爷,收拾了行囊,带着竺银康、他的哥哥,同舅父家以及姨妈家一起逃难,前往奉化老家。

“那个时候,日本人的飞机在头上扔炸弹,我们都是走夜路,一直逃到了里山崔家岙。”竺银康回忆说,待时局又平稳了一些后,一家人终于到达了奉化江口竺家地畈宅。在那里,竺银康又上了小学,重新拿起了课本。

一年后,竺银康再次跟随着母亲和哥哥坐上了通往宁波的小航船,迁居到宁波海曙区大泥沙街12号——他姨妈家。一段时间后,一家三口另择住处——宁波南门五台寺弄19号,竺银康在附近的彩里桥翰香小学继续读书。后来,为了和远在上海的父亲团聚,11岁的竺银康又和母亲、哥哥搭上了“宁绍号”轮船赶赴上海。谁能想到,当日一架日本飞机突然飞到了甬沪之间的海面上,狂轰滥炸。竺银康母子三人搭乘的“宁绍号”行至镇海招宝山关口时,不幸被日本飞机击沉。

慌乱之中,竺银康拿着母亲塞给他的一块铺板,从即将沉没的船上跳入冰冷的海水中。“啪”一声沉闷的重响,是铺板与海水的撞击声。竺银康感到胳肢下非常疼痛,脑中有一瞬间的茫然,不小心松开了铺板,人也开始下沉。强烈的求生欲在危急时刻瞬间迸发,他顿时清醒过来,开始拼命划水挣扎,所幸终于够到了一根救生毛竹。凭借坚强的意志和求生本能紧紧抓着那根毛竹,竺银康在海上漂了八九个小时后,等来了救援人员。遗憾的是,他的母亲和哥哥,却在这场海难中永远地离开了。

这一次,竺银康又被送到了宁波姨妈家中。无依无靠的他,在与母兄死别后,又因在上海做事的父亲随同国民党退守台湾面临生离之苦,更加孤苦,后被上海叔父竺鸿定接到了家中。这一回,从宁波到上海,竺银康的心态全然不同,仿佛是瞬间长大了,明白了得失,洞悉了生死。

那一年,他不过十三岁。

如果说此后,竺银康在面对创业过程中的坎坷和委屈,依旧能够保持从容的心态,坚定的信念,向善的决心,那一定是和苦难的童年有所关联。

因为懂得,所以慈悲。

印刷学徒绝地转身 成家立业同甘共苦

在上海,大难不死的竺银康没有选择再去读书。14岁那年,经表姐夫介绍,他在上海永祥印书馆彩印厂当起了学徒,因为勤快又认真,两年后,被印书馆当时的馆厂任命为“大师傅”,指定管理一部印刷机车,还负责管理三个员工。

“我当时才16岁,三个帮手年纪都比我大。”如今84岁的竺银康回忆起这段过往时笑得开心,在当时,能够得到这样的认可,可见其能力之强,心智之坚韧。

事实上,1948年的中国,正在经历一段经济上的“暴动”。蒋介石在当选为中华民国行宪后的第一任总统后,为展示改革决心,改组内阁,由地质学家翁文灏出任行政院院长,钦命蒋经国到上海“协助经济管制督导生产”。蒋经国雷厉风行,把囤积货物、控制物价的上海“五虎将”抓了起来。与此同时,1948年8月19日,翁文灏主持的国民政府就颁布了《财政经济紧急处分令》,随之公布《金圆券发行办法》《人民所有金银币处理办法》等规定,以法令强迫商人将积蓄的金银外币兑称金圆券。资本家在政府的压力下,虽有不愿,也只好被迫服从。

这时,竺银康所在的永祥印书馆刚好与香港的嘉华印刷厂有合作业务,老板决定把彩印厂的机器全部转移到香港。1948年,竺银康第一次踏上香港的土地。那个时候的他,依旧青涩,却比同龄人更为坚定,也更明白自己要什么。

在香港,他依旧管理印刷机器,先后在嘉华和南华印书馆工作。因其工作认真,常被委以重任,待遇一路上涨,竺银康也开始小有积蓄。他早就不是当年那个小小学徒,而是独当一面的可用之才了。

22岁那年,在上海结交的朋友来香港游玩,竺银康陪同。这位老朋友有一个女同学叫吴剑青,正在香港读书。有一天,大家一起约着去玩。这之后,竺银康对吴小姐念念不忘,不久两人开始了一段佳话。

吴剑青小姐乃上海大德兴炸油厂老板的千金,从小生活在上海,在港读书期间,对香港的生活并不适应。而她来港读书也是因当时的大陆正处于战争时期,为避难而不得已为之,故战争结束后,待国内局势平稳之际,吴剑青又回到了上海。竺银康则因工作继续留港。一张张薄薄的纸笺飞跃大海,飞过高山,飞到自己心爱的人的手中,满纸琐碎事,道尽相思苦。

1954年,竺银康从香港飞到上海,正式拜访了吴家,还带去了当时比较“金贵”的手表、电视机等物件。见到这样一个清秀不失雅致,成熟稳重又诚意满满的青年才俊,吴家夫人一眼就相中了。

1954年5月20日,竺银康和吴家三千金在上海结婚。婚后,竺银康带着太太再次返港,也开始了属于他的全新商业之路。

夫妇两人相互扶持,共进退。即使当年经历香港著名的“六七暴动”,在把孩子送到国外避难后,竺银康夫妇毅然坚守在香港的工厂中,不离不弃。

每个人年少时,或多或少都会疑惑,应该先成家还是先立业?其实,从竺银康的人生经历看来,成家立业的顺序并不重要,重要的是能否遇到合适的人,而这个人能够与你相扶到老,携手百年,不离不弃,最为难能可贵。这大概也是这世间最动人的佳话。

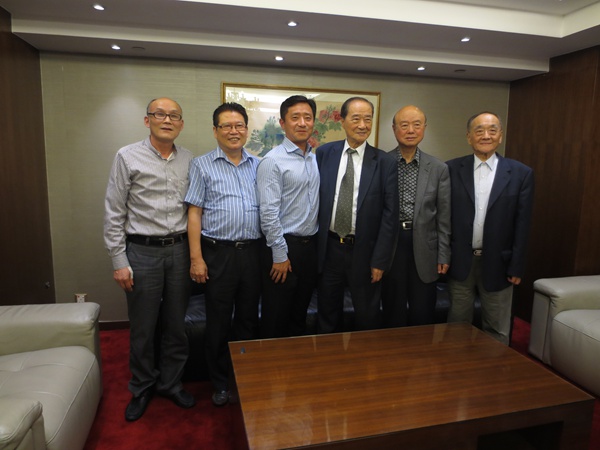

区委副书记、区长魏祖民拜访香港甬港联谊会会长、乡贤(右二为竺银康)。

印尼掘到第一桶金 一手建起塑胶王国

众所周知,竺银康是现任香港民悦实业有限公司、康福塑胶厂有限公司、文威公司董事长兼总经理,是有名的塑胶业前辈。他第一次接触到塑胶,是在上世纪50年代中后期。

再次回到香港的吴剑青,为了更好地经营小家庭,决定外出工作。她在姐夫李坤创办的一家塑胶厂当会计,回到家后,也会跟丈夫提及工作上的事。好奇心重的竺银康就这样接触到了塑胶行业,从此一发不可收拾。

“那时,只有美国和日本有塑胶产业,运费高,价格贵,香港有了制作技术之后加之价格公道,出口方便,非常受欢迎。”竺银康说。

因广阔的市场前景,胆大心细的竺银康决定进军塑胶行业。最初,竺银康在姐夫的塑胶厂中工作,有了丰富的管理经验,练就了一双独到的商业眼光,也见证了香港塑胶行业的起步与发展。

因业务关系,竺银康结识了一名印尼侨商,并同去印尼考察。他发现当地的工商业非常落后,物资匮乏,当地居民还穿着笨重的木制拖鞋。如果能在当地开办一家塑胶拖鞋厂,售卖又轻便又廉价的塑胶拖鞋,销量一定可观。这无疑是一个巨大的商机。印尼侨商对竺银康的想法大吃一惊,心中暗下了决心:想要和这个人合作!

心动不如行动。这个印尼侨商几次邀约竺银康一起创业,并承诺资本全部由他一个人出,竺银康只需负责管理工作。深思熟虑之后,竺银康决定大胆一试。1965年,两人合伙的塑胶拖鞋厂开张了。生产出来的塑胶拖鞋一下子大受欢迎,一生产出来就被各批发商哄抢一空。

“三个月不到,就把本钱全部收回来了。”竺银康说,生意好得不得了,尤其是拖鞋的新花色款式一经生产出,都能掀起一阵抢购热潮,需求越大,价格自然上涨。

面对有些“突如其来”的成功,竺银康却显得有些平静,他深知这才是刚刚开始。

火爆的市场背后也必定暗藏其他商机,比如用过之后废旧的塑胶拖鞋如何处理?

想到这一点,竺银康开始大量回购废旧拖鞋,再利用废料做成新品,大大降低了生产成本。在印尼期间,他还协助印尼侨商开办了9家塑胶拖鞋厂,并代购生产机器、鞋模、代聘技术人员及提供各种原料。就这样,竺银康掘到了人生的第一桶金。

1969年,竺银康在香港开设了一家“康福塑胶厂”,不久,印尼首都雅加达的幸福塑胶厂也开办起来,供应塑胶原料给印尼的塑胶拖鞋厂,生意非常红火。

商机无限,想要抓住机遇,也要时刻关注市场需求的变化,不断寻找新的经营路子。1971年,香港制造电线的PVC胶粒需求量非常大,但胶粒全部都从日本和美国进口,价钱昂贵又不方便。竺银康在心中盘算,如果能在香港生产PVC胶粒,生意一定不会差。可自己不懂技术怎么办?竺银康通过考察发现,台湾有家胶粒厂掌握相关技术。他就用真心诚意把该厂的一个总经理请到了香港。不久之后,香港第一家PVC胶粒厂成功开张了,生意非常火爆。开发了香港市场后,1974年,竺银康又在印尼开了一家PVC胶粒厂,商业版图在逐步扩大。

那段日子,是竺银康最为忙碌的时候。

“两个礼拜香港,两个礼拜印尼,去印尼的签证还要飞到泰国去办理,一直不停歇。”竺银康说,他不停往返于香港和印尼长达三年之久。太太吴剑青看在眼里,疼在心里,直言太辛苦了,不要再继续了。竺银康听从了夫人的建议,不过他也开始把目光投向更多、更广的领域。

1976年,竺银康在加拿大初涉房地产投资,大赚一笔。上世纪80年代,内地对外开放的步伐越来越大,竺银康决定在大陆开拓疆土。康福塑胶深圳有限公司便成为他在内地兴办的第一家企业。1990年,竺银康认为时机成熟,便在深圳宝安区西乡买了17000平方米的土地建设厂房,成立了以女儿和儿子名字命名的文威塑胶深圳有限公司。如今,文威生产的PVC胶粒在全国同类产品中一枝独秀。2003年,竺银康还进军服饰、房地产市场及铜业,先后入股爱特爱控股(香港)有限公司、爱特爱服饰(深圳)有限公司、江西铜业集团、江西南昌绿苑房地产开发公司等。

如今,已经84岁高龄的竺银康,依旧没有停下脚步,对于下一个投资目标,他露出了稍显神秘的微笑。事实上,每一块商业版图的布局,无疑都站在风口浪尖完成,其中的艰辛与曲折,旁人大约只得一二。

竺银康的人生,如果足够成功,也说明足够波澜。

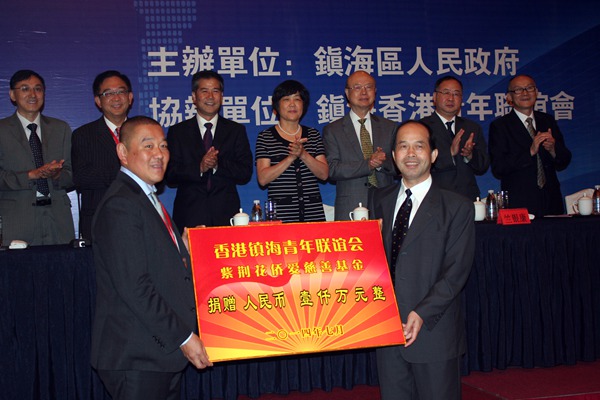

竺银康(后排右三)参加镇港两地创业创新论坛。

做甬港两地牵线人 不遗余力反哺家乡

“能够为家乡做事情,为宁波人做事,就是我们创立香港甬港联谊会的目的。”竺银康说,饮水思源,为人莫忘本。

1980年,竺银康担任香港甬港联谊会理事。1987年6月,他又当选为香港宁波同乡会理事。这么多年过去了,竺银康依旧活跃着。如今,他是香港甬港联谊会永远名誉会长,香港浙江省同乡会联合会常务理事,并为宁波市政协第十、十一届委员。

这些年来,即使生意再忙,竺银康都会抽时间关注同乡会的各项活动,也积极推动项目的设立与运作。“家乡慈善基金会”便是其中一个典型。

“家乡慈善基金”于2002年10月由香港甬港联谊会和宁波甬港联谊会共同建立,以慈善济困为目的,帮助宁波贫困家庭的优秀学子完成学业,或帮助因病致残致贫的困难家庭、孤寡老人和孤儿,由香港联谊会捐资,宁波甬港联谊会监管。据统计,成立至今,该基金已经资助了宁波贫困学生、孤寡老人幼童千余人等。

追溯起来,家乡慈善基金项目,其实是由竺银康首先提出的,这与香港宁波同乡会创会会长李达三的想法一拍即合,也得到了王宽诚、孙启烈、董建成、王明康等旅港宁波帮杰出代表的大力支持,由这一批人率先捐资成立。竺银康作为项目初期运作的重要支持力量,起到了良好的沟通桥梁的作用。老一辈“宁波帮”人士,大多白手起家,个人生活十分简朴,但在为家乡捐资时无不慷慨解囊。

广为人知的李达三向宁波大学捐资一个亿的故事背后,也有竺银康的身影。原来当初,李达三在捐资之前曾经向自己多年好友竺银康说了他的想法,竺银康非常赞同。得到了好友的支持后,李达三更加坚定了自己的想法,全力支持家乡的文教事业。

对于自己的出生地——宁波镇海,竺银康一直抱有难舍之情。他说,曾和三个好朋友,一同在镇海后海塘买过一块280亩的土地,意图打造一片高端住宅区,无奈后来因为生意过于繁忙,多地、多国奔波,这个房地产项目就拖了下来。直到最后,不得已转卖了这块他眼中的风水宝地。这件事情,至今提及,言语间,竺银康依旧颇有遗憾。