月明人尽望——镇海中秋节赏月习俗拾遗

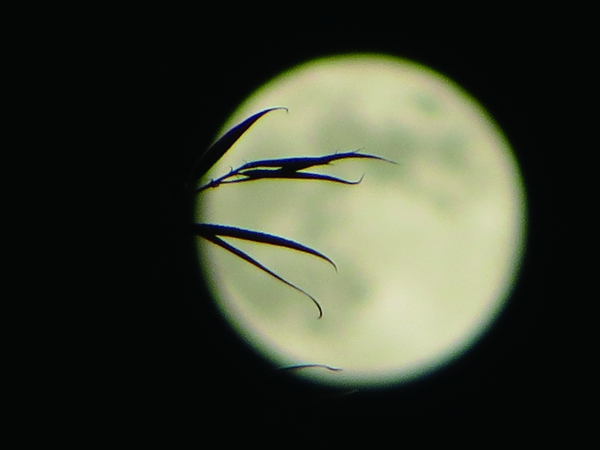

满月。(郑凯侠 摄)

中秋节,又称月夕、秋节、仲秋节、八月节、八月会、追月节、玩月节、拜月节、女儿节或团圆节,是流行于我国多民族与汉字文化圈诸国的重要传统文化节日,因其时在农历八月十五(或十六),恰值三秋之半,故而得名。

自古以来,人们以“月圆”喻“人之团圆”,尤其重视在中秋节这天阖家团聚,或是抒发思念亲人、思念故乡之情,祈盼丰收、幸福、圆满的生活。在镇海,老百姓也会在中秋这天赏月、饮酒、寄托乡情,更发展出独具地方特色的民俗,为这一份弥足珍贵的历史文化遗产增添了一抹亮丽的色彩。

受今年第十四号台风“莫兰蒂”外围环流和冷空气的共同影响,今年中秋节期间我区有降水,局部雨量还会比较大,市民赏月过节的愿望恐怕是要落空了。我们不妨一起重温镇海的中秋赏月习俗,祝愿人月两团圆。

沿江路月夜。(郑凯侠 摄)

赏中秋明月

每逢中秋来临,赏月谈月便成为人们久谈不衰的话题。嫦娥奔月,吴刚伐桂,玉兔捣药之类的神话故事流传甚广,也为中秋赏月增添了浪漫色彩。

民间中秋赏月活动约始于魏晋时期,但未成习。到了唐代,中秋赏月、玩月颇为盛行,许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。待到宋时,形成了以赏月活动为中心的中秋民俗节日,正式定为中秋节。

镇海地处甬江口,视野开阔、江海交融,可谓“三面波光拥一城”,是中秋赏月的绝佳去处。而这里的后海塘、甬江长堤、望海楼和城东招宝山巅,因风景秀丽、滨江靠海,更是当地老百姓青睐的传统观赏点。

中秋之夜,借助绝佳的地理位置,镇海人除了可以欣赏一轮圆月从海平面冉冉升起的壮美景观,还可以观察到月色在大海和夜空中运行时的微妙变化——月上中天之时,月面逐渐由橘红色转为皎洁的冰白色,此时凉风乍起,吹动海面微皱,粼粼波光泛起,映衬着深色的夜幕,实在令人赏心悦目。

据历史资料记载,每至中秋,镇海百姓都会倾城而出,涌向这几处传统观赏地赏月,而其他地方的游客也会慕名而来——翻阅《蛟川耆旧诗》等古籍便知,唐朝以来有不少官宦及文人墨客都在这里留下了自己的中秋吟咏。

古往今来,人们常用“月圆”“月缺”来形容悲欢离合。客居他乡的游子,更是以月来寄托深情。唐代诗人李白的“举头望明月,低头思故乡”,杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,宋代王安石的“春风又绿江南岸,明月何时照我还”等诗句,都是借月表达思念之情。

在蛟川街道工作的张亮是一名天文、摄影爱好者。他介绍,从天文学上来说,其实中秋节的满月和其他月份的满月并没有什么区别,只是人们为这一天赋予了动人的历史文化内涵,就令它看起来似乎与平日格外不同。

留心观察过中秋之月的市民都知道,月亮刚从地面升起时会显得特别大,但是升高以后看起来又会逐渐变小。关于这一现象,张亮说目前科学家从光学、视觉、心理学等角度都分析了原因,但究竟是什么原因造成,目前还没有定论,也算是个常见但未解的谜。

至于为何月亮初升起时呈现红色,后来又逐渐变为冰白色,他解释,这是典型的“大气消光”现象——即光线低角度穿过大气层时损失比较大,红色光线损失相对少一点,所以刚升起的月亮看起来就特别的红。

在镇海,古时老百姓欣赏中秋月景之时,也会和其他地方一样,品尝新鲜的月饼。至清代,还增添了饮桂花酒的习俗,其中塔峙岙(现属北仑区)所产的桂花酒最香、最醇,至今为人们所称道。月上三竿后,大户人家和有亲人在外面不能回来团聚的人家,还会在自家庭院里,将数个月饼用小红盘供上,手持三支清香,对月祭拜,请月神保护亲人平安、早日回家团圆。一些未订婚的姑娘,则会暗暗祈求月老牵线,以后嫁个如意郎君等等。这些习俗至文革之后逐渐消失。

另据家住招宝山街道的民间老手艺人周惠蒙介绍,宁波人还有“八月十六过中秋”的习俗,据说是因为明朝宰相赵文华(祖籍慈城)告老还乡时,从南京坐船到宁波,八月十六日才到。当天宁波府台组织文武百官到西门外迎接,城中十分热闹。为了纪念这一天,民间便逐渐形成了十六过中秋的风俗。当然,这都是传说,如今已无从考证。

天文协会组织市民在沿江路用望远镜观察满月。(资料图 张亮提供)

品米糕香甜

鲜早米做成的糕点,形似满月,叫做水沓糕。

水沓糕,又称米糕、米馒头、酒酿馒头、水拖糕等,是用刚收割的新鲜早米,磨成水粉,经酒酿发酵,蒸熟成扁平的、乒乓球大小的、又软又甜、且带着浓浓酒香味的薄饼,为纯农家食品,至今仍是人们喜爱的稻米美食。

据传这水沓糕的来历又和镇海有关系。南宋时,宁波人史弥远为相,一天皇帝闲坐,命他用几句简明的话,介绍一下自己家乡的地理。史弥远平日对镇海一带情有独钟,开口就说道:“我的家乡是‘龙虎把门,金鸡招宝,十里冰厂,一日二潮’。”短短四句话十六个字,十分形象地赞美了镇海的山川形胜。

不想,旁边太监素与史宰相有隙,便趁机谐音报复道:“万岁,这是一首反诗,天下只有圣君诞生之地,才会有金鸡报晓、龙虎把门之福。不仅如此,而且在他家乡有十里兵场,皇上才一日一朝,可他却一日二朝,这不存心谋反吗?”

皇帝听后大怒,当即就将史弥远削职,让他回乡。据说他回家的那天正是八月十六,因错过了中秋,便向老母施礼道:“儿误时了。”史母笑容满面地说:“不误,不误,十五的中秋,咱们十六过吧。”

这时,忽听对门水沓先生接口说:“对,对,八月十五正团圆,十六中秋有情缘。”水沓先生是个私塾先生,为史弥远儿时的玩伴和邻居,只见他手上还托着一盘水晶似的白色软糕,正冒着一股新鲜的、独特的米酒香气。史弥远因日夜赶路腹中正饥,一尝这米糕,顿觉又清甜又软滑,十分可口。问水沓先生此为何糕?水沓先生笑道说:“我自做米糕,叫不出名字。”史弥远听后沉思一会说:“糕是水沓先生所做,那就叫水沓糕吧!待明年中秋,我会请乡亲们都来尝尝”。从此以后,镇海人过中秋也就改为八月十六了,同时家家户户做、吃“水沓糕”的风俗也一直传至今天。

桂花。(郑凯侠 摄)

9月12日,文化广场内一孩童拾起几片桂花树叶。(郑凯侠 摄)

拾月华怀古

十载的沈志远老人告诉记者,过去,镇海本地还流传有“月华,月华,月月华;八月十六大月华”的说法。意思是说,“月华”每月十五日都会出现一次,一年中八月中秋的“月华”最大。

“月华”的字面意思是月亮的光辉,但民间传说却赋予了它新的含义。

相传,天上有个仙人名叫吴刚,本是玉帝宫中的侍卫。后来,吴刚因为犯了错,被贬谪到月宫砍伐桂花树,以示惩处。这棵桂花树高五百多丈,是棵神树。每次吴刚砍下去后,被砍的地方又会立刻合拢。

吴刚在月宫里怎么也砍不倒桂花树,就每每在月亮最圆的时候,向地面丢一片桂花树叶。这片叶子掉到地上,就被称作“月华”。因为八月十五的月亮最圆、最大,所以“月华”也就最大。

这“月华”掉落到人间,被老百姓视为宝贝、神物。他们认为,谁能捡到“月华”,谁就能得到幸福平安,故有“有福气的人才能拾到月华”之说。

旧时镇海中秋夜,许多人都会在月光下,边讲述“嫦娥奔月”“唐明皇游月宫”“吴刚伐桂”“月老牵线为媒”等神话故事,边饮酒、赏月、品月,吃莲子、鲜藕、柿子和水红菱等当季食物,等待夜空“月华”落下。

沈志远回忆,小时候听长辈讲起这样的故事,许多人,尤其是好奇的孩子,都对其笃信不已。为了得到好运,每逢中秋赏月之时,他们会特意睡在屋外,想象着“月华”掉落到自己身上,或者看它掉到什么地方,想着去拾回来……这样浪漫的传说和民俗,如今只留在少数老人的记忆中。

时近中秋,年逾古稀的周惠蒙老人听记者说起这个故事,十分激动。他说,过去老百姓没有安定的生活环境,总是期望来年不要有什么灾难,所以习惯通过故事传说与民俗,寄托心中朴素的期望。而今,我们的祖国日益强盛,我们的故乡美丽富饶,老百姓再也不必靠期待天上掉下的仙物带来好运了,之前这些美丽的传说故事逐渐淡出民间,成为一个时代留下的痕迹。