老照片背后的故事:“外国铜匠”叶良富

他少小离家,在上海谋生,学得车工的本领,新中国成立后赴东北支援国家建设,是受到毛主席接见的新中国第一代汽车人——

旧时,沪甬两地的人对从事机械制造、机器修理等行业拥有一技之长的工人俗称“外国铜匠”。“十里洋场,外国铜匠”,这是一份令人称羡的职业。在“外国铜匠”的队伍中,宁波人或祖籍宁波的人几乎占居了半壁江山,其中不乏出类拔萃者,譬如镇海人叶良富。

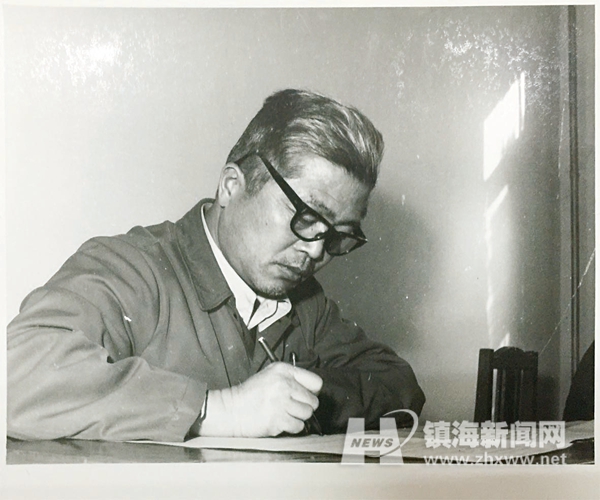

1983年,叶良富摄于一汽生产调度处办公室。

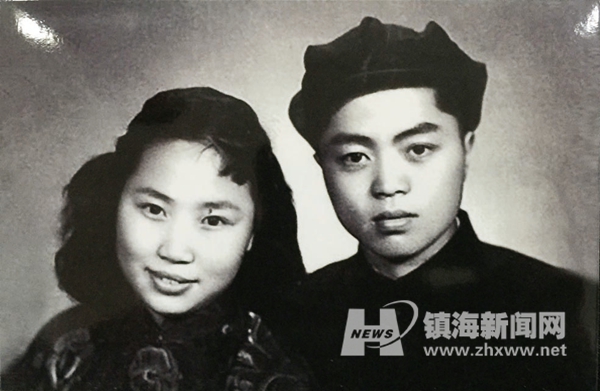

1953年6月1日,叶良富与郑秀清在虹口区天潼路上的万像照相馆拍下的婚纱照。

上海谋生结良缘

叶良富(1929—2011),镇海庄市大市堰傅家人。在他小时候,因为家中人口多,全靠做泥水匠的父亲一人养家糊口,日子过得紧巴巴。兄妹六人中,叶良富是老大,既要分担家务,又要做下手去帮衬,所以,到12岁才进学堂,3年后又不得不辍学。

叶良富一心想早点减轻父母肩上的生计担子,于是刚满16岁就闯上海码头去讨生活了。后来,经亲眷引荐,他进了位于马当路的明昌机器厂当了学徒,学的是车工,就是十分吃香的“外国铜匠”。到1954年,其月酬有九十元,外加十几元的膳贴,每月有一百多元的进账,这在当时的上海,也算是高薪一族了。

叶良富的师兄郑兴昌祖籍也在镇海(今北仑区戚家山街道蔚斗村),同乡、同厂、同门,加上年龄相仿、性情相随,两人很快便成了无话不谈的挚友。叶良富为人老实,技术精湛,又一表人才,郑师兄便有意将自己的胞妹郑秀清(1933—)撮合与他做朋友。通过一年多的恋爱,叶良富与郑秀清于1953年6月1日喜结良缘,并到虹口区天潼路上的万像照相馆留下了新婚燕尔的婚纱照。

当年,在上海登记结婚,男女双方要填写一份“婚姻登记讲话记录”,讲讲你与对方是如何认识的简单过程。日前,郑秀清电传过来一份他们的结婚档案复印件,虽隔60余年,叶良富在表格里叙说的相亲相爱的心路历程,在今天读来,依然回味无穷,弥足金贵,不妨照录如下:“男女双方由她的哥哥介绍,她哥和我是师兄弟,这件事与本人谈起有几年了。那时,我也不想自己的婚事,1952年3月,本人也想到自己的婚事,所以同意做朋友,4月也订过婚。平时,每星期本人休息,所以每星期去她家。她很要求进步,并且目前还在补习班读书,对政府也很认识,我们是思想一致,个性相合,所以来自愿结婚登记。”

叶良富与郑秀清结婚照。

支援建设到东北

新中国诞生不久,国家一穷二白,百废待兴。1954年年底,上海市总工会、劳动局动员全市产业工人响应国家号召,奔赴兰州、洛阳、沈阳、长春等地去支援国家重点工程建设。明昌机器厂工会也召开了动员大会,会后,大家纷纷报名要求到国家最需要的地方去贡献自己的青春年华。

当时,已是共青团员的叶良富也报了名。不过,他有点担心:自己结婚才一年多,又刚做阿爸,万一妻子和家人有所顾虑,拖了后腿咋办?于是他把报名一事先瞒着家人,等到临行前两日,眼看纸包不住火了,才不得不与妻子实话实说。真不愧是一对“思想一致,个性相合”的恩爱夫妻,妻子郑秀清知道真相后,非但没有丁点的责怪,对他的行为还很支持:“你尽管放心地去好了,等到那里一切安顿妥当了以后,我也会带着儿子来陪你的。”今年清明时节,来镇海祭扫丈夫墓的郑秀清,说起相濡以沫半个多世纪的丈夫及当年与丈夫小别时的场景,脸上依然堆满了笑意。

1955年1月,叶良富赴长春报到,分配进652厂(即后来的长春第一汽车制造厂)。

当时的一汽正是初建阶段,到处是工地,数万名建设大军汇聚,工作环境恶劣、生活条件艰苦。1985年冬,笔者出差长春,曾上门拜访过叶良富,那年,他56岁,两鬓花白,为人和善,没有架子,就像邻家的大阿哥。回忆起初来乍到时的一些感受,他风轻云淡:“刚来的头年把,确实受了不少罪。先是天气冷,这里冬季气温在零下几十度,简陋工房供暖又差劲,我从南方来,天寒地冻的,一时三刻真的不适应,半夜里是被冻醒。还有伙食差,菜蔬单一,每天吃来吃去就那么几样,不是土豆炖粉条,就是粉条炒土豆,吃不到海货。主食以杂粮、粗粮为大头,初到的头几个月,勉强吃个半饱,人瘦了许多。再是待遇低,我在上海时工资蛮高的,到这里后伙食自理不说,每月工资才54元,与在上海时相比,是差蛮多。不过,我是自愿要来这里的,虽是自讨苦吃,但能够在共和国长子的家里造中国人自己的汽车,觉得一切又很值了。所以,我对这些区区小事,从来没有后悔过。”

叶良富去外地以后,原先在上海借住的宿舍被收回了。1955年夏天,无处居住的郑秀清带着2岁的儿子来到镇海大市堰乡下,在丈夫的老家暂时栖身。1956年春上,得悉丈夫已经在东北的厂里分到了一套宿舍,母子俩马上从庄市出发,千里迢迢前去东北与丈夫团圆。后来,他们又添了一儿一女。

1957年春,叶良富与妻儿摄于长春一汽宿舍门前。

1955年7月,叶良富(前排右一)与技工培训班学员合影。

受到毛主席接见

当时,长春一汽建厂时实行的是工段、工部、车间、厂部四级管理体制。1955年1月,叶良富进厂后就到一汽开办的技工培训班学习,同年7月结业。刚走出培训班的“小宁波”,就出任底盘分厂后桥工部的副主任,不久升为主任。

只读过3年书的他,自知文化程度太低,但他并沒有放弃对知识的渴求。开头两年,他把所有的业余时间全部用来恶补文化知识,接着又去业余中专进修一年。

叶良富忘我工作在单位是出了名的。他早上出门去上班,三个子女还在做梦,晚上下班回家,孩子们早已进入梦乡。有一次下大雨,他背着读小学二年级的长子同披着一件雨衣去学校——因为家中再也找不到第二件可以遮风挡雨的雨具了,其任劳任怨的工作劲头,寡欲清贫生活状态从中可见一斑。

笨鸟先飞、谦虚好学;钉子精神、不断进取。这些优秀的品质为他后来的入党、职称评定并逐步走上一汽领导岗位奠定了厚实的根基。

“文革”初期,造反派把写着“陪斗——叶良富”的牌子挂在他的脖子上,将他推搡到汽车厂正门口,作为“走资派”与分厂党委书记一同批斗。后来,造反派见鸡蛋里实在挑不出骨头来,才放他一马。此后,他索性吃住都在厂里,着力恢复生产秩序,很快各方面都大有起色。不久被结合进底盘分厂的革委会,任副主任。

1968年,作为一名工人阶级代表,叶良富赴京参加“8·15”会议,并受到毛主席的亲切接见。当年刚果(布)总统送给毛主席一些芒果,毛主席将这些芒果转送给与会的代表分享,叶良富也有幸得到一份。

1973年起,他先后出任底盘分厂副厂长、厂长,1983年任一汽生产调度处处长,1986年退居二线。当年,一汽厂务会上有个规定,正处级以上领导干部到了退休年龄后,再留用3年,故叶老到1993年才退休,时年64岁。

1978年春,叶良富(左一)送分厂劳动模范、五届人大代表姜丽(女)去北京开会时的合影。

桑梓情魂归故里

乡情浓如酒,不喝人自醉。1984年国庆节,叶良富回庄市老家小住了几天。由于是假期,县里的张乾卿、赵玉田、方积文等老同志都有空,陪他在附近走走看看。家乡的变化,让叶良富印象深刻。乡愁隽永,乡音不改,他用石骨铁硬的宁波话讲道:“小辰光,大概十一二岁吧,我时常跟村里厢的一帮小顽赶去后海头(俞范、后海塘)抲沙蟹、拾泥螺……哎,当年一片汪洋洋的大海和一眼望勿到头的后海头,如今,石化总厂绵延数十里,甬江口造了介许多的码头,就连对江我妻子的老家也辟为开发区了,变化咋会介大啦!格趟回去,其拉陪我去镇海周围看看,一路上,如果其拉勿详细指点和讲解的话,真倒话,我是一眼眼也认勿出来嘞!”久别故乡的游子对故土的眷恋,溢于言表。

梦中每迷还乡路,愈知晚途念桑梓。吃了一辈子“汽车饭”的叶良富,对家乡的事亦十分关心和支持,他说:“像宁波这样的城市,应该有几家像模像样的汽车改装厂,像美、日等发达国家,有一半以上的车企是从事汽车改装业务的,汽车改装,万改不离其宗——底盘,比如,你们厂里在造车载工程液压钻机,就少不了汽车底盘嘛!”握手告别时,他深情地说:“今后,凡是镇海的人来长春办事,遇到困难尽管来寻我,只要不违反原则,我一定会热情接待,尽力相帮的。”

2011年春,叶良富因中风后引起心肺功能衰竭不幸去世,享年82岁。同年9月,小儿子与媳妇捧着叶良富的骨灰盒,乘火车抵达宁波。这位少小离家,先闯上海滩,后转战东北的游子,在与故土阔别一甲子后终于魂归故里。

树高百丈,叶落归根。叶良富的骨灰盒最终安放在大同公墓五墓园的坟茔里,入土为安。从此,镇海的儿子、“外国铜匠”、受到毛主席接见的新中国第一代汽车人,永远地长眠在青山碧水环抱的九龙湖畔。