编织渔网:飞梭走线的记忆

“一网金,二网银,三网打个聚宝盆,四网打个铜罗群,五网拉个蚶螺满,六网虾蟹满仓盛,网网船只都不空哟,满船载着返家门,娘娘保佑好收成,来年为娘娘修庙镀金身……”脍炙人口的撒网歌,曾被世代渔民传唱。时至今日,这首有着沿海地区浓厚地方特色的歌谣却鲜为人知。与之相伴的还有渔网的织补手艺于经济变革的潮流中逐步式微。那么,现在镇海是否还有渔网织补的手艺人?他们的生存现状如何?记者带你一一领略。

记忆:捕鱼业发达 遍地织网人

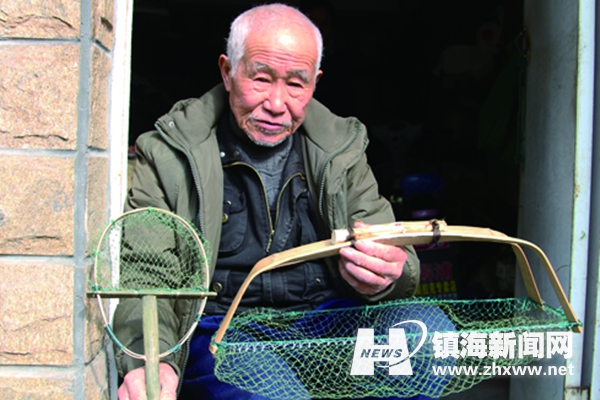

近日的一个早上,在澥浦镇汇源社区一间不到20平方米的房间内,89岁的朱江峰将自己埋在各色竹编篮子、渔具中,在飞梭走线中开始了一天的忙碌。早春清晨的阳光下,白发老人独自坐在一把小凳上,将线织补成一副副牢固、实用的渔网。朱江峰是目前镇海为数不多的手工渔网织补人。

“我公公年轻时经常出海捕鱼,久而久之,也学会了渔网的织补手艺。”面对记者的来访,老人有些害羞,一旁陪同的小儿媳便简单介绍起来。她说,此前大多数渔网都是手工编织而成,之后渔网有小破洞,也都靠手工织补。一般有能力的渔民,为了不耽误捕鱼,就会自己琢磨就地补网,朱江峰就是这样开始学渔网织补手艺。

“那时候,澥浦镇一带渔业发达,很多人都是靠出海打鱼为生。”朱江峰说。

《镇海县志》中对于澥浦镇的一段描述也印证了这位老人的说法:晚清期间,有新公泰等渔行11家。民国时,常有8—10家,职工百余人,拥有鱼货加工栈房多处,桶具容量近万担。鱼货除本帮产品外,多岱山蟹,黄龙、泗礁、洋山等地鱼、虾、海蜇和金塘鱿鱼。日平均抵港渔船10余艘,常有鱼贩300余人,水产品多销往镇北、宁波、慈东、慈北、姚北,远销沪杭。有渔需物资商店10余家,修船、调纲、结网等手工工场10个,海涂驳船30余艘,搬运脚班数百人。

捕鱼业鼎盛时期的镇海,很多人都是踩着鸡叫声出门,六七个人一艘船,出海十天半个月不回,一回就是满载而归,大家挑着渔网湿淋淋地回家,浑身都是藏不住的海腥味。随着渔业的发展,私人渔网厂应运而生,这些渔网厂接受渔业生产单位(如渔业队)的订货,再将订单发送给周边乡镇会织网的家庭去编织,最后经验收合格后发放一定的报酬。

“按照网眼来计算价格,除了自己本身的工作,空余时间织网,一天还能够赚一块钱哩。”现年66岁的老渔民戴树钧说,这在当时也算是一笔较为不错的经济收入,所以,闲暇时男男女女聚在一起织网的场景非常多见。

“直到20世纪60年代,殿跟、湾塘、贵驷等一带还遍地是织网人。”澥浦镇渔业队相关负责人贝国良告诉记者,渔网的组成也有些学问,一般由网衣、绳索、浮子、沉子构成,一般按操作方式和结构分为拖网、撒网等十多种大小不同的网具。

“最大的算是海上轮船捕捞的拖网,最小的是大概直径为一尺左右的小渔网兜。”贝国良说,大的拖网都是分开由不同的织网人织就组合而成的。

到20世纪60年代,随着澥浦渔港海涂淤涨,渔船无法进入锚地,渔业开始逐渐衰落,后因建设需要,围垦造田,许多渔船连靠岸的码头都没有了,不少渔民纷纷转行。

到20世纪80年代末,渔网制作开始机械化,渔网多由人工编织而成的这段历史开始成为一段回忆。

沿江路边织网人。

朱江峰在补网。

变革:材质变化多 织补有技巧

随着渔业发展,尤其是渔业捕捞由沿岸进入浅海之后,渔网所用材料及织补技艺也有一段变革历史。

相传约在三万年前,我国山顶洞人已懂得用草茎、芦苇茎等编织渔网捕鱼。

《周易·系辞》中有伏羲氏教民“结绳而为网罟,以佃以渔”的记载。而后相关史料记载,在唐代,人们采用粗布代网捕鱼,清代前则织大网眼布作网。

在民国至新中国成立之初,据82岁老渔民陈正根介绍,在他记忆中,大多数的渔网还是用苎麻编织而成。每张渔网编织完后,还要将渔网放进用生猪血搅拌成糊状的缸里,让猪血依附在渔网表面,增加强度,然后把渔网架空让猪血凝固,最后把浮子、沉子和绳索系上,而用苎麻编织的网,通常使用一年半载后,还要再次按照之前的方法糊上猪血浆,以延长渔网使用年限。凡是用苎麻线的渔网捕鱼之后,容易发霉,平时还要多晒,以保持干燥。

“苎麻之后,就开始用尼龙线绳织网,后来就是用聚氯乙烯等合成纤维编成的塑料网。”陈正根说,尽管材质不同,但是渔网的织补工具多少年下来几乎没有太大的变化。

朱江峰拿出一个塑料袋,记者见到袋中有梭、则、剪刀这三样制作工具。

据朱江峰介绍,梭是织网最主要的工具,呈长条状,用来绕线。它的好坏可以直接影响到织网的速度和质量,梭子有竹、木、塑料等不同材质及型号。他自己的工具袋里就有8个不同型号的梭。如果要织一张网,就必须要用到 “则”,大家经常叫它“则板”。

放在以往,朱江峰都是自己去砍一根竹子下来,用刀削成大小不一的竹片,然后用凿子和刀做出梭和则。如今,这两样都逐渐用塑料代替了。

面对记者的好奇,朱江峰笑着介绍织网步骤,第一步确定网的大小,然后再确定渔网的“纲”,只要把纲拉住,再长、再大的网也能收放,接着开始飞梭走线,以“纲”为起始,以“则”为网眼大小的基准,一个网眼一个网眼地横向编织到规定的数量,然后再一行一行向下织,编织的方法也有很多种。

“每张网用一次就会破一次,新三年旧三年,缝缝补补又三年。”朱江峰说,一张网要用到不能再补了,才算是功成身退。

对此,他现场演示起了补网过程,只见他左手拿着剪刀,先剪去了破损处多余的网线,右手拿梭,一双巧手行云流水般地在网绳之间穿梭,下手干净利索,不一会儿,洞口就被他补全了,新补的线与使用过的旧线色差分明,在这之下,正是老人已然粗糙的双手。

“主要是要依据原来网的大小来把握力度,太松和太紧都不可以。”朱江峰说。

朱江峰展示所制作的渔网兜。

朱江峰展示所制作的渔网兜。

现状:坚守老手艺 巧手补渔网

“现在的渔网都是现成买的,偶尔我会帮别人织,也是一些抓泥螺、泥鳅的小网兜,破了,我也补补。”朱江峰说。

贝国良告诉记者,现在的渔网大多数是机器生产,或者机器加手工的生产模式,像朱江峰这样的老人还保留着渔网织补技巧,更多的是一种对往日情怀的追忆,早已不以此为生。

不过,在镇海沿江路一带的码头上,也有不少来自象山、嵊泗的渔船,每当船只靠岸,还是有许多带着宽沿大帽子的人守在岸边,坐在凳子上修补渔网。记者了解到,他们中的大多数为女性,多来自外地。但你若上前问一句就会发现,他们中几乎没人能织一张完整的网,她们做得是些修补工作,严格说来他们是“补网人”。

“补网,工作量相对小,而且零碎,机器很难替代,所以还有一部分人在坚持。”贝国良说,这些织补师傅的年龄普遍在40岁以上,几乎没有年轻人。

“经济条件好了,现在出海打渔的人少了,补网也是每天长时间低头工作,风吹雨淋,又累又困,我的子女也不会再从事这项工作。”刘洁一直在沿江路一带从事补网工作,她的话道出了这一代渔网织补手艺人的普遍心声。

那渔网织补手艺是否会在往后的生活中逐渐消失?这个问题,或许只有时间才能给出答案。

但追究其根本原因还是在于市场二字。

有市场才有人,有人才有传承。