悠游贵驷里洞桥 别致旧时光

贵驷桥边。

里洞桥村,位于贵驷街道东侧,距离骆驼街道约2.6公里。村子因桥而得名,当地村民习惯称之为“洞桥村”。

村子下辖小贝家、高家、王家团、仁房、里洞桥、田央6个自然村。1950年6月属贵驷镇,1961年10月属贵驷公社,称里洞桥大队。1983年改置贵驷乡,称里洞桥村。2001年9月,并入骆驼街道。2015年7月起隶属新成立的贵驷街道。

沿着镇骆路行驶,很容易找到这个村子。呼啸来去的货车在马路上掀起阵阵尘土,路边小店面仍像上世纪八十年代镇海城区沿街店面的模样,一下子把时间拉回过去。中秋刚过,桂花沁人心脾的馨香飘散在村中各处。我们请了里洞桥村的工作人员史大姐带路,展开探寻之旅。

盛滋记老牌子。

慢悠悠的老街时光

“村里有点意思的地名有两个:王家团和里洞桥。”史大姐一直居住于此,对里洞桥村的老地名很熟悉。她说,王家团的团是指古代盐场管辖地段,后有王姓居住,故称“王家团”。据明嘉靖《定海县志》载,盐场应起于宋、元之间,属清泉盐场管辖。资料记载,王家团盐场地处东海边滩涂,倭寇几次由此入侵,流窜袭击团桥等地。

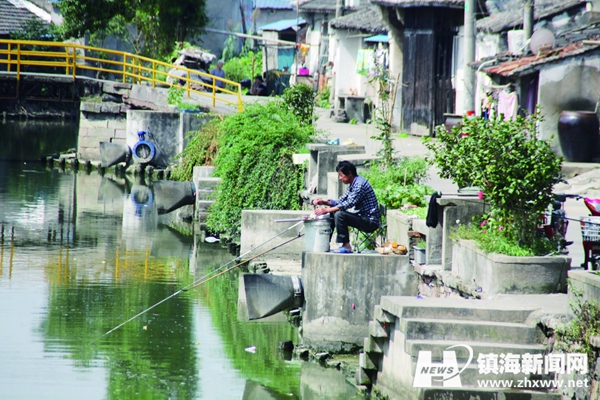

至于里洞桥,其实是当地好几座桥的混称。中大河从里洞桥村穿村而过,沿河而建的民居实际上由数个地块组成。地块之间彼此架桥通行,最核心的一座桥,架在三个地块之间,上面刻着“贵驷桥”三个字。当地老百姓称贵驷桥为“一桥连三路”,即指通向三个方向。

在史大姐带领下,我们穿过窄巷,走到河岸边一处极为宽敞的三角地带,这便是依托贵驷桥建立的老街了。街面最宽处约有10米,一眼望过去,河两岸多为单层或两层的江南民居,屋面不高,斜坡顶,黑瓦面。

桥东有两家老店,一家挂着“宁波盛滋记酿造厂贵驷营业部”的牌子,实际上出售小杂货。店铺经营者是50多岁的刘大哥,他说店前这块牌子至少挂了有30多年的时间了,依旧是当初的模样。“上次有人说是文物,印证盛滋记的历史。我不敢不好好保存。”刘师傅说,盛滋记是一家百年老店,酿造厂只是其中的一间厂。当年,店中出售的老酒、酱油、米醋、豆瓣酱、酱豆腐等,在整个甬城都算有名的。

另一家是贵驷老面店。一老一少两名手工艺人正在太阳下晾着手工长面。老太太拿着剪子“咔嚓咔嚓”把晾干的面剪好,小伙子拿着两根长筷子将面挑开,捋直。银丝般的长面挂满架子,顺顺溜溜垂下来,又细又直。“要吗?正宗的手工长面,8块一斤。”小伙子招呼我们。

据说,贵驷本地有一位叫刘益生的商人,他在老街上开过“生大米行”和“生大酒行”。不过,我们转了两圈也没见到这两块招牌。估计时日太久,早已湮没在历史中了。

来来去去的老街居民,没有城市里那种匆匆忙忙的脚步。他们挎着菜篮,领着孩子,骑着三轮车,不紧不慢地做事。

旧校名依然题在校园门楣上。

书声琅琅的百年小学

贵驷桥东南面,是有着109年历史的贵驷小学。

1906年(清光绪三十二年),时任镇海县教育会长的刘崇照筹资数万银元建了一所“两等小学”。清末民国初的“两等小学”包含初小和高小,是完整的小学。刘家原有“宝善堂”,小学因此取名为“宝善学堂”。现存“宝善堂”匾额为清代镇海籍书法家盛本所书。盛本也书写过“团桥”二字,至今仍镌刻在桥石栏上。

宝善堂名字的出处为《礼记·大学·楚书》一文:“楚国无以为宝,惟善以为宝。”这一层意思由刘崇照照搬到教育事业中来,为的让乡里子弟继承善良美德。宝善堂第一任校长是曾留学日本的医学专家余岩,以后由刘安舲、刘安川等主持学校,吸引当时贵驷集镇及附近众多农村子弟入学。当代中国生物物理学奠基人、细胞重建学说创立者贝时璋院士是该校早期校友。

1910年(清宣统二年),里洞桥人刘奂在贵驷桥北兴建初等小学一所,取名“驷桥学堂”。

1920年,刘崇照病故。之后,两校因经费困难,难以为继,特别是宝善学堂遭火灾,学生只好搬到刘氏祠堂上课。

1934年,贵驷镇镇长刘占坤为解决两校经费和校舍问题,发动在上海经商的贵驷籍人士,为家乡筹募办学资金,得到刘聘三等十余人响应和资助,共募得银元六万元。之后,刘占坤仿摹奉化武岭学校模式,在贵驷中大河东建西式新学校一座,取名驷桥小学,宝善学堂并入该校。如今,驷桥小学这四个字依然题在校园的西门楣上。

之后该校几经易名,2002年1月,由于行政区域调整,学校更名为镇海区贵驷小学。

学校门卫金师傅气喘吁吁跑去请示校长,可否允许记者入内拍摄。得到许可,我们尽量放慢脚步,进入校园。正对着学校大门的礼堂,青砖地面,铁艺窗户,回廊相通,是当年的老建筑。校园绿荫遍地,花香扑鼻,像是一座花园。只有琅琅书声,从扇扇窗户中飞出,提醒我们身处校园。

太史第房顶瓦片。

无缘拜访的太史第

走出校园,离开宽阔的老街,我们又绕回弯弯曲曲的小弄堂里。

小弄堂的风情,从每一个角度看过去都不一样。葫芦秧子,小花圃,还有小手工作坊,在一片充斥着生活气息的老房中,掩藏着一些名人故居,比如太史第和太史弄。

太史弄得名于太史第,太史第便是刘崇照的故居。刘崇照,名颐翘,字楚芗。他是光绪庚寅进士,做过翰林院庶吉士。后到江苏任盐城知县,在当地有“刘青天”之誉。刘崇照告老回乡后,热心办水利、建北闸、办学校、办清丈局(相当于现在的土地局)。农民感念他的恩德,在北闸旁为他建立祠堂。刘崇照先后担任过乡约局长、县教育会长、县知事、山西检察厅长等职位。因为操劳过度,58岁去世。

我们眼前的太史第建成于清代,据说当时占地1599平方米。这座老宅现在被分割为好几套小房子,供几家人居住。第一次我们匆匆路过,见到几家门户虚掩着。到了第二次正式前来拜访时,那些房门居然不约而同关上,怎么也叩不开了。

太史弄最东面的一间小屋,被改建成三开间门面,三名年纪相仿的阿姨坐着聊天。在她们口中,太史第是那样的宽阔、神秘、美丽,诸如前后两正房、左右两厢房,诸如四合院重檐两层楼,诸如硬山顶砖木结构等。然而现在住在那里的人,不再熟悉。

由于不得其门而入,太史第的廊檐宽阔,明堂宽敞,四廊环绕,我们只能凭着想象去领会一番了。探出墙面的葫芦藤,似乎在笑说:“错过便是告别,往事散入云烟。”再也追寻不得了。

刘聘三故居的铁艺长椅的局部。

中西合璧的刘聘三故居

太史第拒绝了我们,刘聘三故居却敞开着大门。

从太史第西面弄堂走四五十步,来到刘聘三故居。

这处故居中西合璧,全宅完整。建筑面积600多平方米,占地面积1500多平方米,为刘聘三发迹后于1933年建造的。刘聘三为宁波帮实业家,曾任中华劝工银行总经理、宁波旅沪同乡会常务理事、镇海旅沪同乡会副会长等职。

故居中包括二进楼屋和东西厢房,廊檐布置罗马式圆形水泥柱,铺马赛克地砖,历多年而色泽鲜艳,保存完好。此外,故居还存有水泥结构凉台。

带路的史大姐得意地拿脚蹭着地面说:“看,老底子的马赛克漂亮吧?颜色一直不掉。”史大姐的说话声,惊动了故居管理员小刘先生。得知我们要寻找老宅资料,小刘先生在故居墙面搜寻一遍,又在各类文件中搜寻一遍,不好意思地说:“对不住,老宅的文史资料实在没有。”

故居院子正中,是一株多年生金桂。季节正好,金桂悠悠吐香。枝繁叶茂,一棵树便占据了院子一角。

故居的左右两面各有一个小院子。通往小院子的门,狭长的门面被漆成了深海蓝的颜色,顶上有一个半弧的玻璃面。东面的铁艺窗是老样式,门廊下摆着的铁艺长椅也是老样式,让我们见到了民国洋化家具精致的一面。

这里现已成为里洞桥村老年活动室。三三两两的老人进进出出,打麻将、晒太阳、看报纸、闻桂花、聊聊天,日子再是惬意不过。

步出刘聘三故居大门,门口有一个郑家水塘。这里有一个典故。据说,郑氏十七房的郑家将女儿嫁到刘家时,样样嫁妆齐备。新媳妇的公公说:“你们家什么都准备了,可是总得用我们家的水吧。”郑氏新娘子的父亲得知后,请人在刘家大门口东向凿了一口大水漕。安好石栏杆护板,石柱上立着一只只精雕细刻的石狮子。这口水漕成为轰动一时的“嫁妆”,至今仍在发挥作用。

老面店。

贵驷桥。

贵驷小学校舍。

太史弄。

里洞桥村的老建筑。