追寻镇海渔文化:渔歌美 服饰精

镇海地处滨海小镇,靠海吃海,历来渔业发达。

“江上往来人,但爱鲈鱼美。君看一叶舟,出没风波里。”北宋文学家范仲淹一首《江上渔者》,描绘了渔民出生入死同惊涛骇浪搏斗的艰辛。

千百年来,随着渔业的兴旺发达,镇海衍生出了渔业诗歌、渔业服饰、渔业制盐工艺、渔业地名等,我们统称为海洋渔文化。

然而,随着镇海当地最后一支渔业队伍的解散,最后一拨渔民的转行,和一些熟知渔业掌故老人的离世,许多有关海的传统习俗、文化也渐渐远去。

穿越时光隧道,让我们追寻镇海的渔文化。

煮海歌与镇海制盐业

吟哦过“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇”的北宋著名词人柳永,曾在浙江舟山定海区晓峰盐场担任过盐监官。所谓盐监官,是宋朝官员控制盐业的官员。负责监盐税、监盐场、监盐仓,掌握盐课税利与盐的储运,配合打击私盐、假盐等。

据史料记载,柳永在浙江呆了5年,担任盐监官不过短短一年。受风吹日晒,看人晒盐制盐,多愁善感的词人柳永写下名词《煮海歌》。“煮海之民何所营,妇无蚕织夫无耕。衣食之源太寥落,牢盆煮就汝输征。年年春夏潮盈浦,潮退刮泥成岛屿。风干日曝盐味加,始灌潮波塯成卤……甲兵净洗征输辍,君有馀财罢盐铁。太平相业尔惟盐,化作夏商周时节。”

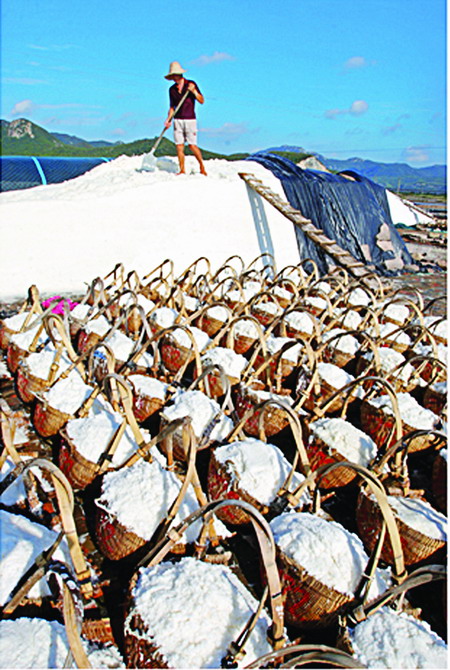

这一幕制盐场景,同样发生在镇海先民制盐的滩涂上。

通过柳永的《煮海歌》,我们可以看到这样的画面:海滩上海潮退去,盐民冒着盛夏高温,光膀赤膊,把带盐花的海泥刮下来,堆成岛屿一般高。风干日晒水分蒸发,盐味加浓。再引海水浇灌咸土,盐分溶于水中制成盐卤。

唐代之前的镇海县,沿海、沿江两岸滩涂面积广阔,均是盐碱地,附近居民制盐为生。这些人,后来被列入“亭户”,就是盐民专业户。

到了唐代宗时期,镇海成为全国105个有盐县之一。据县志记载,镇海先后建立过一些大盐场,包括清泉盐场、龙头盐场、长山盐场等。到了宋、元两个朝代,合计盐田面积达15.9万亩。这相当于镇海全县土地面积的一半,由此可见盐业生产十分兴旺。

盐民被称为亭户,按制盐的地形、地段,将盐民聚集一起的单位称之团。团的周边用墙壕围起来。镇海地名史上曾经存在过的名称包括王家团、葫芦团、后沙团、戴家团、翁家团、渡头团、石桥团等。老底子镇海人还能掰着手指头一一数来。

镇海盐田的年产量,从宋朝的1.9万吨,递减为元朝的0.59万吨。明朝高峰期不过0.47万吨,清朝时最少的仅为474吨。镇海解放后,盐业蓬勃发展,到上个世纪80年代中期盐产量超过5万吨。

据镇海当地的修志老人讲述,镇海采用的制盐法沿袭古代,一直用到上个世纪50年代。主要工序包括乱泥淋卤、煮盐和晒盐。

先在平坦海滩上刮取一层含盐分的土,放在日头下晒,晒出一层白色盐花。那土得堆成一个盐墩。边上挖坑放置溜缸,同时在盐墩下铺设竹管。采卤时用海水冲淋,冲下的卤汁顺着竹管流入溜缸。

煮盐时,用铁盘或篾盘盛入卤汁,点火熬干水分。盘和锅由官府统一尺寸,每盘可制盐数百斤。

到了清朝年间,晒盐取代了煮盐。晒盐是将晒板搁在盐场,天气晴好时往板上注卤水,曝晒后获得盐粒结晶。

晒盐有句口诀:三月桃花土、六月伏土、九月菊花土。这不但指节气,更是指晒盐的卤汁浓淡和时令之分。一般六月伏土最咸、卤汁浓度高、出盐率高。而桃花、菊花土则卤汁浓度低、产盐量也低。

晒盐完全靠天。盐民说:“三日晴天像神仙,三日雨天叫皇天,再落三天饿肚皮。”晴天工作轻松,雨天要喊天喊地叫苦。连续阴雨天,盐民的日子就过不下去了。

到了上个世纪50年末,古代煎盐、晒盐的旧工艺,逐渐被“流田、枝条架、平滩三结合”制盐工艺所取代。后者可以加快制盐速度。

古代食盐买卖全部操纵在官府手中。盐民辛辛苦苦制盐,每人每月所获得的,也不过是0.5公斤食盐,还要加个好听的名字叫“盐户恩盐”。这一行当有多苦,柳永的《煮海歌》中可窥一斑。

渔民传统服饰龙裤

招宝山街道西门社区的几幢楼房里,分散住着几户原镇海渔业队的老渔民。

在走访过程中,几位上了年纪的渔民反复提到一件服饰:龙裤。龙裤,即是渔民下海劳作时所穿的长裤。

他们说:龙裤是渔民一宝。穿着它作业、船上行走,既保暖又方便。可惜随着时代变迁、家居搬移和行业改换,手头均未保存。随后,记者委托区收藏协会会员代为寻找,终于在后大街社区居民姚永华家中,找到一条正宗的镇海渔民龙裤。

姚永华从房间里取出一块木板,龙裤被大头针钉在木板上。这条龙裤长1.05米,裤腿最宽处0.53米。裤脚口0.28米,裤腰带高0.14米。其中,裤腰带为蓝色,裤身为靛黑。面料特别厚,裤裆特别大。姚永华固定裤腰,一手拉开其中一个裤腿,整条裤子呈扇形。

由于裤身过大,到了裆部,多余的布料做成了褶皱,成为一种装饰。

裤口绣了简洁的花边。裤腿两侧,分别绣着“暗八仙”的图案。暗八仙指的是葫芦、团扇、宝剑、莲花、花笼、鱼鼓、横笛、阴阳板等,属于神仙所执器物。而裤上的字拼起来是:“抗美援朝,保家卫国。”

“这条裤子的风格为新老结合。暗八仙寓意传统文化,抗美援朝则是时新语句了。”姚永华说,同时他发现裤腿上有一个错别字。“抗美援朝”的“援”字,被绣成“授”字。因此,这条裤子显得很特别。姚永华据此推测绣这条裤的绣娘文化程度不高。

再看去,裤腰带是一种锭子带。锭子带,是民国初期用最早的一批简单机器编织的,这也带有一定的时代性。

综合裤子面料、图案、绣工、字样等,这条裤子的成品时间约在1950年冬天。原主人是一位老渔民。

龙裤对于渔民的作用非常大。无论作业还是平时穿着,它的两只裤筒扎起来像灯笼,因此被称为“笼裤”,后谐音发展为“龙裤”。

一般龙裤布的质地比较粗厚,耐磨耐穿,经济实惠。其做法、式样与普通长裤不一样。裤腰左右开衩,开衩部位缝上四条带子,便于穿时相互交叉束缚,十分简便。

尤其是冬季,渔民海上劳作,把棉背心往裤腰里一塞,紧束裤带,丝毫不透风。同时,宽大的裆部令渔民的活动变得相当便捷。人穿上龙裤后,双腿无论做下蹲还是上抬动作,都没有阻碍。寒风刺骨,可以将双手塞进裤腰衩口取暖。

后来,穿龙裤的风俗流传到了农村,解放前,镇海有许多农民也喜欢穿龙裤,既保暖又方便田间作业。

据文史人员考证,镇海渔民服饰属于东海渔民服饰系列之一,主打元素纯朴、实用。明代《舟山志》中云:“僻居海中,存淳朴之风”。“凡居、服、饮食尚节省蓄力,勤而俭,比户皆然。”后来编纂的《浙江风俗简志》和舟山《岱山镇志》中,都强调了渔民服饰的古朴。

浓厚的历史渊源,对渔民服饰习俗形成和发展产生了一定的影响。除了龙裤,镇海渔民的服饰还包括大襟衣、油布褴、龙屐等。这些服饰适应外海生活环境,适合诸如刮风下雨、酷暑严寒和船上作业等。

大襟衫,就是有一片或左或右的衣襟特别宽大,盖住另一片衣襟,一直延伸到胳肢窝下。据镇海老辈渔民回忆,当地大襟衫样式是一种大襟左衽的对襟外衣,衣襟向左开。这种设计的好处是渔民用右手作业时避免衣襟与网纲、绲线相勾缠。

“油衣油裤油布褴,高统雨靴套脚板。”这句在舟山一带流行的渔歌歌词,形象地描绘出渔民劳作时的服饰。据考证,镇海渔民同样有穿油布褴的习惯。一般是在大襟衫外套上一件浸过桐油的布褴,防潮、防水。

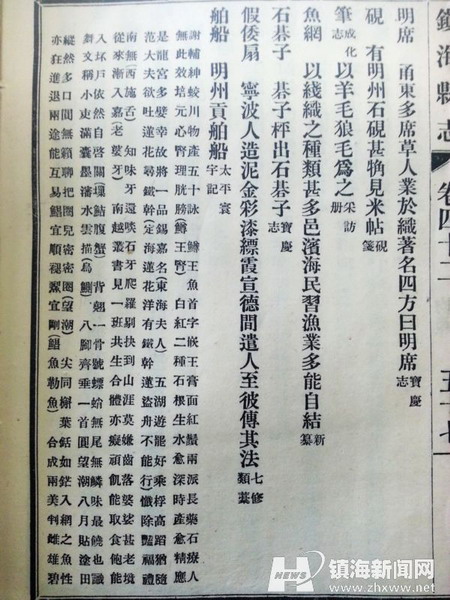

镇海县志资料。

竹枝词中的镇海物产

晚清秀才谢辅绅,字搢甫。他幼年入私塾,以杜甫之诗启蒙。后善写竹枝词,曾将当地物产写成《蛟川物产五十咏》,被收录在光绪版《镇海县志》“物产”卷中。

所谓竹枝词,是一种诗体,由民歌演变而来。竹枝,是唐代乐府曲名,起源于四川东北部,与音乐舞蹈相结合,后流传至江南一带,演变成一种与七绝相似的诗体。查阅现有文字资料得知,镇海文人善用竹枝词,歌咏记载民俗民风。

在《蛟川物产五十咏》中,有一半以上的竹枝词与水产品有关,生动形象地写出了水产品的形状、滋味、产地、季节、典故等。带有一定的科普常识,翔实生动。

宁波有道名菜:大汤黄鱼。其中所用黄鱼,肉质鲜嫩肥美。竹枝词中是这样描写的:晓起承筐入市多,贩鲜船到大鸣锣。江乡石首羹材好,何事黄花说潞河。黄鱼又叫黄花鱼、石头鱼,头部长有两颗白色小石子般鱼骨——耳石,所以也被称为“石首鱼”。现在一些镇海老人说到黄鱼,还是称为“石首”。这首诗不但描绘了渔船到货的情景,还把黄鱼的滋味夸奖了一番。叫人们不必想着、说着北运河上游的白河——即潞河的黄花鱼了。

被称为宁波人压饭榔头“三咸”之一的泥螺,学名叫“土铁”。明代学者曾说它“土非土,铁非铁,肥如泽,鲜如屑。”竹枝词描绘说:瓮头粘腻卤相连,借箸前来尚带涎。惟有桃花名独冠,肯随流水到蛟川。

“瓮头粘腻”“带涎”指活泥螺会吐粘腻的涎液。泥螺春天繁殖,夏季成熟,生活在咸淡水交界的地方。桃花盛开时节,泥螺无泥筋,肉特鲜,被称为“桃花泥螺”,是泥螺中的上品。吃泥螺多为腌制,加盐和少许料酒即可。

乌贼,望潮,差不多是一个家族中的堂兄弟。前者被叫做墨鱼、墨斗鱼、海螵蛸,后者学名短蛸,有点小乌贼的意思,个头也比乌贼小许多。描写乌贼的竹枝词是:“背翅一骨号螵蛸,无尾无鳞味最饶。也识舞文称小吏,满囊墨沈水云描。”把它腹存墨囊这一特征美化了。描写望潮的是:“八脚齐垂一首圆,望潮八月贴涂田。纵然多口闲无籁,聊把圈儿密密圈。”望潮触脚吸盘吸力极大。旧时渔民下海捕捉,望潮用吸盘将人手足牢牢吸住,再不肯放。只有趁着涨潮入水,它才松开。潮汛到来时,雄望潮摇晃触脚,像在招呼潮水到来,因此得名。

毛蟹,如今身价日涨。蟹的腹部、脚爪,长着一团黑乎乎、软茸茸的毛。它属于淡水物产,味道鲜美。所谓“秋风起,蟹脚肥。”秋季,毛蟹蒸熟后,蟹肉蟹膏把壳顶得鼓鼓的。竹枝词中写道:“纬萧昨夜费渔翁,欲换尖团句不工。侯拜内黄惭草制,酒旗村店旧家风。”前一句是说渔翁用捕蟹工具纬萧抓了一晚毛蟹,诗人见到后很想学苏东坡,“一诗换得两尖团”。尖团分别指雄蟹和雌蟹。后一句大概是绑了螃蟹到小店蒸熟,就酒临风做了一名吃货。

最后说到弹涂。黑乎乎、滑溜溜的,捕捉时土腥味明显。做成菜后,鲜美无比。在竹枝词里描写着:“状如蜥蜴跃江干, 背上花纹数点攒。生怕涂田泥滑滑,不嫌力小几回弹。”弹涂生长在泥涂上,善于跳跃。既像泥鳅又像蜥蜴。平时,弹涂在泥涂上觅食透气,轻易难以捕捉。聪明的镇海人拿着一个竹筒,顺着泥涂平面滑过去,不动声色把弹涂收入筒中。

镇海的物产还有许许多多,收录进竹枝词的也只能择要介绍一二。竹枝词“志土风而详习尚”,与地域文化紧密相连。文献表述竹枝词时,往往说它“洋溢着鲜活的文化个性和浓厚的乡土气息”。

正如《蛟川物产五十咏》,从县志中单独抽离,也能成为一个科普物产读本,为研究镇海当地社会文化提供了重要佐证。