招宝文化

长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

走在镇海后海城塘的石路上,虽已是入了秋,我却无意中,想起了这首《送别》。

藤蔓早已爬满了墙头,偶有几株顽强的树木在墙缝中求生扎根。墙体在原来的基础上进行了翻新,但依旧隐隐泛着历史的味道。

夜幕降临,华灯初放,光影交错下的城墙斑驳陆离,恍如时间的倒影,岁月的纹路,历史的痕迹。它像一个耄耋之年的说书人,在这个寂静的黑夜,默默思忖着,无声地讲述着过去的事。如果说长城是一个泱泱大国的藩篱,那么这古城墙则是守护小镇城民的篱笆。只是我们不曾知晓,这里,曾经上演过怎样惊心动魄、生离死别的故事?经历过多少烽火硝烟的洗礼和历史沉疴的刺痛?

站在城墙上,看夜晚的镇海,看来来往往的车辆不时地从城门驶过,这片城墙,历经了几个世纪的风吹雨打,该见证了多少人在城楼下的归去来。如今的它,在这座城市里,安静又落寞。当年的古城伴随着城门的拆除,城市的建设,早已面目全非,唯独剩下城门这仅有的记忆了。而这些城门早已浓缩成一部部石书,沉淀在这座喧闹的城市角落。

寻找城门石书,还原给读者一个当年的镇海城。也许,那些城门往事中,有我们或我们的先辈们的那一页。

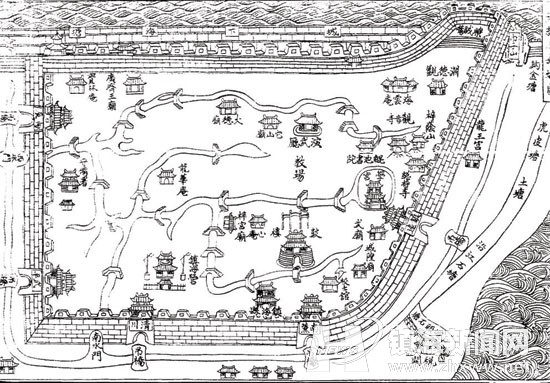

光绪志镇海县城图

镇海古城

了解城门,就要先了解镇海古城。

镇海县城东靠招宝山,南濒甬江,北负大海,西连沃野。

县城始建于唐乾宁四年(公元897年),初为泥城,周长四百五十丈,濠三百余丈。但其四址无图、文记载。宋宝庆《四明志》(定海县治图)有两处可资查考:一是古濠河,东面起自城隍庙后,经武衙桥,向北至陶鲍河头,转而往西穿鼓楼前古濠桥、尚书桥,折南至仓河头,迄县西巷。河呈门形,长600米,与唐城古濠长度近似;一处是静波庙位于米行街中段,庙东南侧,标有静安门,宋嘉定八年建于城内,居县衙南首,即今人民路东口,似城池之正门。按此推论,古城垣东、北、西三面环濠;东城墙延伸经武衙桥,往南沿城隍庙东,至南城巷,折西经南熏门、米行街南侧,转北达县西巷至新漕,周长1050米,与旧志所记城长基本吻合。古城南面为浃江岸涂。

古城经历宋、元之后被毁。根据《镇海县志卷七·营建城池》所载:“明洪武元年千户王及贤始立木栅,七年守御千户端聚,易以石。二十年,信国公汤和建卫拓而大之,高二丈四尺,址广一丈,面八尺,周围一千二百八十八丈……二十九年指挥刘澄增置,永乐十三年都指挥余成以北抵海塞北门为五门……

公元1368年,千户王及贤置木栅于旧城之上。公元1374年,守御千户端聚将木栅改成石头。公元1387年,信国公汤和建定海卫,辟有6门,除小南门外,其余5门均筑有月城,小南门月城后由刘澄增建。公元1415年,都指挥余成,因城北濒海,因此堵封北门,留下另外5座城门:东曰镇远,南曰南薰,更南曰清川,西曰武宁,次西曰向辰。各门外都有吊桥;城上有敌楼10座,雉堞2185个,警铺39所,外为濠河。自东至西环长966丈。东宽5丈,南宽4.6丈,西宽13丈。明初,经拓宽,县城周长折合为3600米,今据民国20年测绘“镇海县城图”量标,总长为3625米(后海城塘至百步阶),两者相合,当时濠长折算约2700米,今复量为2480米,亦基本接近。

到了民国初年,古城保存尚完整。东、南、西诸门吊桥俱在,为城区出入之门户。民国18年拆南薰门,后又拆武宁门和清川门,并将各吊桥改建为水泥桥,沟通内外街路,便于交通往来。1941年4月以后到日本侵略军占领镇海期间,拆南城墙一段,造汽车便道通小道头军用码头,几经改建,变成如今的胜利路。解放后,为发展市政建设,1951年拆清川门城,1957年拆镇远门,1962年拆向辰门。60年代起,建造外江塘所需石料,多取于城石,城墙逐段拆除。至1982年,除保留后海城塘外,其余城墙基本无存。今城河东路西侧,城河西路北侧,均为古城遗址。昔日镇海县城建筑规模之宏伟,石砌工艺之精湛,如今唯有在后海城塘领略一二。

城门剪影

当年的那些城门记忆,早已散落在历史的街角,影像资料也没有留下太多。我也只能偶尔从书中,从老人们的口中,拼凑出陈旧的画面。

区文管会的老师给了我一份“光绪志县城图”,图上画的是光绪年间镇海城,五座城门清晰可见。循着老地图,我踏上了古城回忆的路。重走那些城门旧地,除了石墙书,除了那些石书上的文字,我们什么都看不到,也感觉不到。

第一座城门——镇远门,遗址位于今镇海鼓楼东路招宝山饭店东北侧。

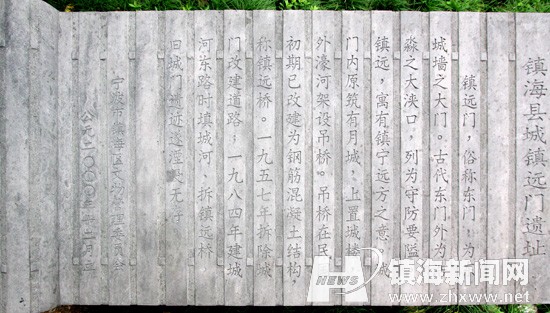

石书上记载说,镇远门,又称为东门,为东城墙之大门。古时,镇海县城东门外为浩淼的大浃口,列为守防要隘。浃口为古镇海城的别称,当时的甬江自鄞县入县境,经招宝山脚入海为大浃江,入海口被叫作大浃口。《水经注》:“县治为大浃口入于海”,《南齐书》载:“有浃口戍主汤休武”。原城门内有月城,上置城楼,城门外的濠河架设吊桥,到民国初期改建为钢筋混凝土结构,称之镇远桥,通东门外直街。1957年拆城门改建道路,1984年填濠河建城河东路,镇远桥也由此退出历史舞台,当年旧城门的遗迹也随之湮没无存。

第二座城门——南薰门,遗址位于今镇海区南大街,现镇海照相馆门前,石书则立于镇海新华书店门口,旁边的小区——南薰别院,大概就是得名于此。

南薰门,俗称大南门,为明初扩建县城时所置,是镇海县城正门。根据石书上的内容记载,南薰门内原建有月城,城门上建谯楼,外濠河架设吊桥,曾驻守士兵。到了民国十八年,即公元1929年,拆门拓路,将东城墙一段拆后建小菜场,不知道是不是如今南街菜场的前身。同时改建吊桥为钢筋混凝土结构的南薰桥。到了1984年建城河东路时填没,桥随之废。南薰门应该是众多城门中最早拆除的一座。

取名为南薰,其中自有典故。《孔子家语·辨乐解》中道:“昔者舜弹五弦之琴,造《南风》之诗。其诗曰:‘南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮。’”吕氏春秋云:东南曰薰风。唐诗有曰:薰风自南来,殿阁微生凉。唐人邬载《送萧颖士赴东府得君字》诗:“和风媚东郊,时物滋南薰。”明何景明在《中元节》一诗中写道:“北极犹前日,南薰亦旧风。”自虞舜之后,后人多借 “南薰”以寓和煦兴发,并且主要命名于宫、殿、观、楼、门等。

第三座城门——清川门,遗址在今镇海区招宝广场西北面,石书立在街心花园雕像花坛内。

清川门,又称小南门,为南城墙的偏门,在明初扩建县城时所置。清川,意指清澈的川流,此名应该有渴望城河之水清澈畅流的意思。据记载,原城门右侧僻有水门,也叫南水门。同其他城门一样,原城门上有敌楼,门外濠河建有清川桥。1951年因筑道路拆城门,1984年填城河,拆清川桥,旧城门遗迹遂无留。

第四座城门——武宁门,位于今镇海区西街的西口。

武宁门,又名武平门,俗称小西门,亦为明初扩建县城时所辟六门之一。原来也有月城和谯楼。城门外濠河为内河航运停泊处,建有武宁桥,通西门外大街。镇海县城三面环水,唯独西连平川,列为陆防要隘。宋、明时,西门外有水军船场、白营教场、演武亭等。“武宁”之称或与此相关。城内置有水师营守备署,驻兵把守。武宁门在民国19年前后,即公元1930年,拆瓮城改路。濠河与武宁桥亦于1984年扩建工农路时填河拆桥,现无痕迹。

第五座城门——向辰门,也是镇海古城存世最久的一座城门,位于后大街西口,即现在的镇海自来水厂门口。

向辰门,俗称大西门,为西城墙正门。关于城门名字含义,有两说。一为辰即北辰,指北极星座。《论语》有“为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之”之句,向辰取义大概如此。另一说是,大西门外有河泊称白龙港。“辰”为十二地支第五位,在十二属相中以辰为龙,向辰,因城门朝向白龙、风龙两港,故名向辰。城门内原有月城,上置城楼,外濠架设吊桥,城门左侧辟有水门,用来排泄城区河流水道。城门于1962年拆除,改建为街路。1988年建造的向辰园就是因为位于向辰门外而得名。

就是这么五座城门,连着城墙,围出了一座镇海城。在每座城门的石书中都有提到月城或是瓮城,记者通过相关资料了解到,瓮城是古代城市主要防御设施之一。在城门外口加筑小城,高与大城相同,其形或圆或方。圆者似瓮,故称瓮城。瓮城又称月城、曲池,是古代城池中依附于城门,与城墙连为一体的附属建筑,多呈半圆形,少数呈方形或矩形。当敌人攻入瓮城时,如将主城门和瓮城门关闭,守军即可对敌形成“瓮中捉鳖”之势。而在城门之外,又少不了濠河上的吊桥。这些吊桥可以全部或一部分桥面被吊起、放下,多用在护城河及军事据点上。后来它们都被改建成钢筋混凝土结构的大桥,又在镇海城的现代化建设过程中绝迹。

镇海旧城门遗址石书 1

镇海旧城门遗址石书 2

古迹遐想

在一块石书前驻足,边上的市民也凑过头来,边看边自言自语:“这应该是历史古迹了吧,也不知道当初是什么样子的……”

是啊,当年的城门,该是什么样子,城门之内,又该是一幅怎样壮观的场景?我想,它应该有呈半圆形的顶,凹凸不平的墙体,深黑的砖石,抬起头看到几个苍劲有力的大字。也许是太平盛世,城门大开,黎民百姓日出而作,日落而归,熙攘的街头人们悠然自得;也许是烽火连年,城门紧闭,城内一片恐慌,城门之上火光冲天,士兵们严阵以待,就算血流成河也要誓死保卫家园……

走在镇海最热闹的城河路上,我才意识到,脚下,曾经是一条河,流动了几千年,犹如这座古城流淌的血液。沿着街,幽幽的路灯微光伴着来往车辆明晃晃的车灯,更容易幻想着自己一路走过一道道城门,我仿佛看到了城内车水马龙的古道,金戈铁甲的卫兵,又仿佛穿越了时光,接受着历史的洗礼,聆听着深邃的远古之音。

东海波渺,甬江潮涌,雄关天险,江海为证:镇海固,浙东稳;镇海破,浙东危。据史书记载,自东晋以来镇海共历经大小战事46次。明中叶以来,这座小城先后经历了抗击倭寇和抗英、抗法、抗日等抵御外侮战争,留下许多先辈可歌可泣的英雄业绩和丰富而又珍贵的海防遗址。而古城门绵延的城墙一定在其中扮演了很重要的角色。它是挺立在城外的一道坚固的屏障,守护着东海之滨。

有些历史,其中的段落可能从未被人关注和抚摸过,有太多的细节和碎片等待着人们去探究和发掘。那一层层夯土堆积成一页页无言的历史,凝视它,让我们同样感慨继之相对无言。